轮台卓尔库特古城鸟瞰

西汉武帝经营西域,“列四郡,据两关”,断匈奴右臂,屯田渠犁、轮台。至宣帝神爵二年(前60),遂设西域都护府,治于乌垒。在西域建西域都护府是汉王朝经营西域的一项重大举措。《汉书》卷九十六上《西域传上》称:至宣帝时,遣卫司马使护鄯善以西数国。及破姑师,未尽珍,分以为车师前后王及山北六国。时汉独护南道,未能尽并北道也。然匈奴不自安矣。其后日逐王畔单于,将众来降,护鄯善以西使者郑吉迎之。既至汉,封日逐王为归德侯,吉为安远侯。是岁,神爵三(二)年也。乃因使吉并护北道,故号曰都护。都护之起,自吉置矣。僮仆都尉由此罢,匈奴益弱,不得近西域。于是徙屯田,田于北胥韃,披莎车之地,屯田校尉始属都护。都护督察乌孙、康居诸外国,动静有变以闻。可安辑,安辑之;可击,击之。都护治乌垒城,去阳关二千七百三十八里,与渠犁田官相近,土地肥饶,于西域为中,故都护治焉。

西域都护府的建立是汉、匈双方经过多次反复较量,匈奴在西域力量退缩,汉王朝控制力加强的背景下发生的。

东汉置西域都护在明帝永平十七年(74)。《后汉书》卷二《明帝本纪》永平十七年:“冬十一月,遣奉车都尉窦固、驸马都尉耿秉、骑都尉刘张出敦煌昆仑塞,击破白山虏于蒲类海上,遂人车师。初置西域都护、戊己校尉。”《后汉书》卷十九《耿弇传》:永平十七年冬,骑都尉刘张出击车师,请恭为司马,与奉车都尉窦固及从弟驸马都尉秉破降之。始置西域都护、戊己校尉,乃以恭为戊己校尉,屯后王部金蒲城,谒者关宠为戌己校尉,屯前王柳中城,屯各置数百人。恭至部,移檄乌孙,示汉威德,大昆弥以下皆欢喜,遣使献名马,及奉宣帝时所赐公主博具,愿遣子入侍。恭乃发使赍金帛,迎其侍子。

东汉经营西域先后经历“三绝三通”,其间都护亦时置时废。

西汉西域都护府的设立标志着新疆正式纳入中国版图。因此,西域都护府治所在西域古代城址中的意义尤为重要。以往学术界关于西域都护府的研究中存在诸多困境,其中之一就是认为历史上只有一处西域都护府。笔者数年前提出,西域都护长期驻守之地即是西域都护府所在,因此历史上曾有多处西域都护府。东汉时期的西域都护府即位于它乾城。《后汉书》卷四十七《班超传》:“明年,龟兹、姑墨、温宿皆降,乃以超为都护,徐幹为长史。拜白霸为龟兹王,遣司马姚光送之。超与光共胁龟兹废其王尤利多而立白霸,使光将尤利多还诣京师。超居龟兹它乾城,徐幹屯疏勒。”可知此时西域都护府设在它乾城。西域都护府从乌垒迁至它乾城,向西推进了200千米左右,这是国家提升在西域地区管理能力的需要,也是东汉时期的形势所决定的。它乾城位于今新疆阿克苏地区新和县乌什喀特古城遗址。种种迹象表明,西域都护府从乌垒迁至它乾城的时间可能要早到西汉后期,东汉时期乃是承袭了此前的变更。

降至隋唐,由于形势变化和交通道路改变等原因,西汉西域都护府治所之乌垒城逐渐湮没无闻。清代以来有不少学者关注乌垒城的位置问题,学者提出种种不同意见,但落实到具体遗址上时却始终未果。究其原因,主要还是研究方法上颇多可议之处,故而不免郢书燕说。至于有一些研究纯属想象臆测,更不足论。

数年前笔者曾提出,卓尔库特古城可能才是西汉西域都护府治所之乌垒城。故而笔者提出“西域都护府遗址群”概念,即不同时期的西域都护府治所,以及西域都护府统辖范围内各地城镇均应包括在内。提出这个概念的考量是:其一,西域都护府的研究应该着眼于整体,而不应仅限于单个遗址。假使某个具体城址可以确定其年代、性质,都是对整体研究的推进。其二,西域都护府及其治下各类机构应当纳入一个整体的系统,这就是汉代的西域军政建置体系考古学研究。结合近年“唐安西都护府考古”工作,形成“汉唐西域军政建置体系考古”的综合性大课题。

轮台卓尔库特古城考古工作照

2018年,经国家文物局批准,由北京大学考古文博学院、新疆维吾尔自治区文物考古研究所组成联合考古队,启动“西域都护府考古”项目。先期对轮台县境内卓尔库特古城、奎玉克协海尔两处遗址进行考古发掘。

轮台卓尔库特古城高台城址(发掘前)

一

卓尔库特古城位于新疆巴音郭勒蒙古自治州轮台县城东南约24千米荒滩之中,周边多红柳,东距克孜勒沟2千米,西北距阔纳协尔11.5千米,西南距奎玉克协海尔9千米。塔里木盆地北沿诸多古代城址中,卓尔库特先前最不引人注意,鲜有学者提及。1928年8月,黄文弼最先到卓尔库特古城调查勘测。黄文弼在《塔里木盆地考古记》中记载:“此城周约一千二百米,略作圆形。城墙已颓,仅余墙基,皆土筑。中有一隆起土阜,周六十七,高约三米,疑为古代建筑遗址。在其南有二小土堆,掘其左堆,出现稞麦壳甚多,古时必为仓库。右方之土堆,掘之无物,并有围墙痕迹,似为古时住宅,或署所在也。在城之东南隅,有长正方形土台,周一百二十四,高约九米许……此高台究作何用,未经发掘,无从臆度,但必为古时城中之建筑遗址也……城外东面距城一百六十二米有土墩一,亦略作长方形,周约六十八,高约三米。城西亦有一土墩,略作圆形,周约四十,高约六米。在此东尚有一小土堆,疑皆古时营垒,为田卒屯戍之所。城中有红底黑花陶片,与柯尤克沁旧城所拾者相同,皆为纪元前后之遗物。又拾铁矢镞一,中实有柄,系汉物,故我疑此城为汉代屯田轮台时所筑。”黄文弼推测为汉代屯田的校尉城,而柯尤克沁为仑头城。其中,柯尤克沁即今奎玉克协海尔。黄文弼之后,很少有学者再关注卓尔库特古城。直至1980年,新疆博物馆才对该城进行了详细调查和测量。1989年10月第二次全国文物普查过程中进行调查并建档。2009年6月,第三次全国文物普查过程中,对该城进行复查。1980年以后的三次调查成果实际上都没有超出黄文弼调查的范围。

二

2017年夏,笔者带队在新和、轮台县进行考古调查钻探。在轮台县的调查钻探重点为卓尔库特、奎玉克协海尔和阔纳协海尔等几处古城。钻探所获与此前学术界的认识有很大的不同。

卓尔库特古城调查钻探初步探明了地层堆积和古城结构的大体情况。结果表明:第一,卓尔库特古城并不是原来所认为的只有一重城圈,外围实际上还有一重城圈,可称为外城,面积约33万平方米。外城之内还有一些遗迹残存。第二,原先的一重城圈,可称为内城,门道位于西南角。城内高台残存大房址,内部分隔为数间。第三,内城东部高台四周筑有围墙,内有大型房址,应为一处城址,可称高台城址。第四,卓尔库特古城、新和县乌什喀特古城内房址的墙体结构基本一致,应是遵从同一规制。第五,高台城址外围有大量烧灰堆积,疑与建筑有关。第六,根据出土陶片,卓尔库特古城的年代最早可以推至战国。至此,已经基本明确卓尔库特古城是内外三重城结构,就体量而言是巴州境内最大的古城遗址。上述钻探结果,在后来的考古发掘中都得到了验证。

2018年,国家文物局批准“西域都护府考古”项目。北京大学考古文博学院、新疆维吾尔自治区文物考古研究所组成联合考古队,分别主要承担卓尔库特古城、奎玉克协海尔的考古工作。如前所述,考虑到相比较于新疆及中亚地区的古城遗址,卓尔库特古城的形制较为特殊,因此2018~2020年考古发掘主要集中在高台城址区。

(一)城墙与门道

高台城墙已发掘东、南、北三侧,西侧未发掘。从已发掘情况看,墙体经过多次修筑、补筑。后期的墙体均于早期城墙上加筑,局部可见不同修筑期墙体之间的明显接缝。可分三期:第一期为战国至西汉,墙体为较纯净的土堆夯,外抹墙皮。第二期为东汉,墙体依附于早期墙体之外。下部用倒塌土墼、碎土墼堆夯,外包整土墼,上部再加筑土墼。第三期为魏晋,主体利用前两期墙体,局部加以补筑。补筑所用材料较杂,不如前两期用料讲究,施工也较草率。最晚一期墙体外亦用土墼包筑。城墙底部最宽25米,顶部宽推测在8~10米左右。现地表下4米左右暴露基槽。墙体中下部向外平摊较大,有棚架及灰坑多座。城墙东北转角顶部有大型房址,似为晚期角楼遗迹,下部叠压早期房址,应是早期角楼遗迹。

高台城址东西两侧开门。门道宽约8米,有多层不同时期的踩踏面。根据墙体、门道情况,可以确知髙台城址平面为长方形,南北略长,东西略窄,整体呈东北——西南45°偏角。内城城墙内部为堆土穷筑,内外两侧包砌土墼,土墼尺寸略小于高台城址内房屋所用土墼。

(二)房址

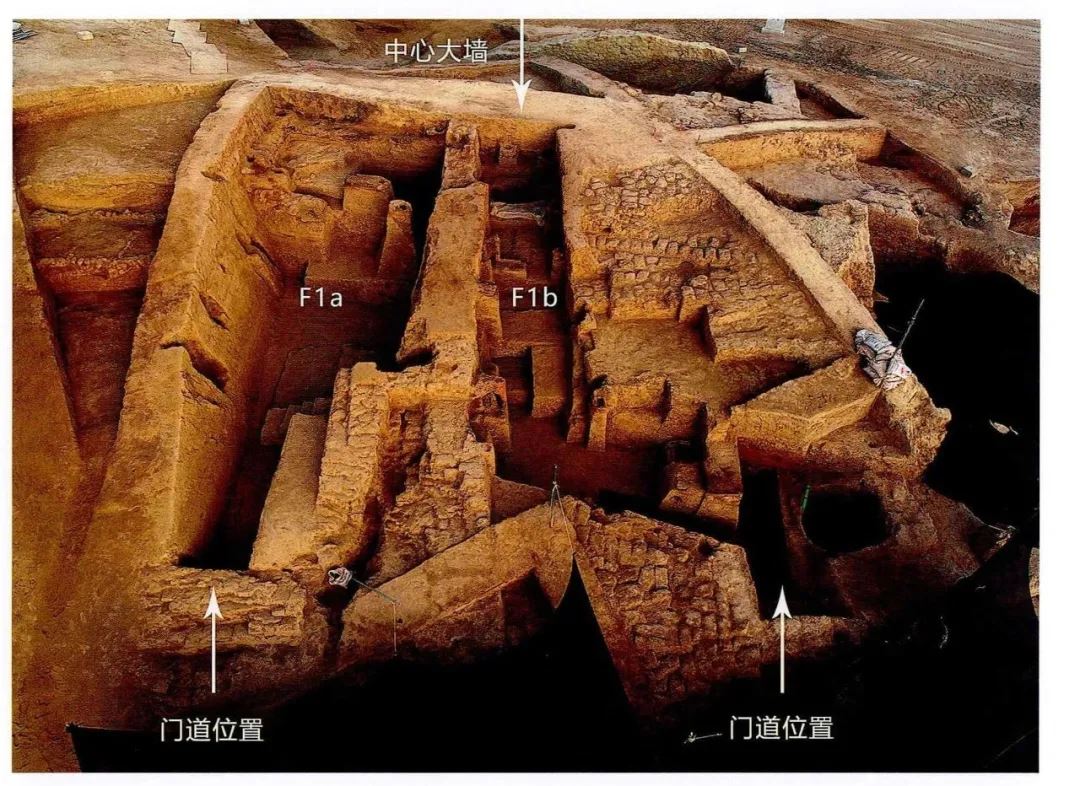

高台城址中部有一道中心大墙通贯南北,同时作为东、西两侧房址的后墙。中心大墙北侧与局台城址北墙相接,略呈弧形。墙体用较平整大土墼砌筑,东西两侧未见抹泥墙皮。顶宽3.5~4.5米,下宽5~6米(未发掘至底)。

中心大墙东、西两侧有不同时期的成排房址,前后期改建、重建情况复杂。已发掘房址多处,体量均较大,墙体用土墼砌筑。其中最大单位建筑为F1,依中心大墙而建。F1原始高度在5.3米以上,面积约300平方米。

房址 F1

高台城内房址所用木柱直径多为25~30厘米。根据顶部倒塌堆积残块可知,房址在椽架上先搭顶篷,顶篷由细木棍加苇席编成,其上再覆以土墼。木棍苇席、土墼层可多次重复累加,故而房顶较厚。

F8位于中心大墙西侧,建于碎泥块压实的垫层上。仅存局部残迹,整体结构不明。有三层台阶,阶高16、深30厘米,外抹光整泥皮。发现三处木柱,平面为“井”字形结构,不同部件以榫卯拼接,加长钉铆固。柱身残存朱红大漆。据出土遗物推测,为汉晋时期使用遗迹。

早期房址墙体厚度多为1.15米(约合汉代5尺),规制与新和乌什喀特古城钻探所得相似。

(三)棚架

高台城墙外侧分布成排木棚架塔建的房屋。部分棚架房屋利用城墙向下挖出地面平台。与房址不同的是,棚架一边依靠东墙,另外三面未见墙体痕迹,可能是半开放式结构。

顶篷构筑方式为:以较粗木头搭建梁架,上铺多层椽木,椽上铺架细树枝,上面再覆盖土墼,构筑方式与房址大体相同。从剖面来看,棚架的顶部较厚,最厚可达80厘米左右。棚架以圆木为支柱,柱径约20厘米。支柱直接立于地面,未发现柱础石。较规整的地方,柱间距约2米。棚架区地层堆积中出土铜器、铁器、骨器、陶器及部分石器。

(四)建筑材料

卓尔库特古城建筑大量使用土墼。髙台城址、内城城墙大量使用土墼包筑,房址多用土墼垒砌墙体。早期土墼多用河泥裁切而成,晚期始见三合土土墼。三合土土墼中间掺杂苇草为筋。

土墼大致有三种规格。最大规格土墼长约65厘米,中号土墼长约50厘米,小号土墼长约45厘米。不同时期建筑使用不同规格土墼,小号土墼见于晚期房址中使用。卓尔库特古城大、中两号土墼体量均较大,尤其是大号土墼为目前新疆、中亚地区古城中所仅见。

就目前考古情况来看,卓尔库特古城尚未发现瓦、瓦当一类遗物。一种较为普遍的观点认为,新疆地区只有出土瓦、瓦当才有可能是汉代的遗址。这种看法显然是不全面的。首先,以西汉中晚期经营西域的形势来看,应是以旧城利用为主。其次,南疆地区干旱少雨,屋面并不必要使用瓦一类材料。从隋唐时期的文献记载地来看,塔里木盆地乃至中亚的建筑仍是多以平顶为主。

(五)出土遗物

卓尔库特古城发掘出土相当大量陶片、石器、兽骨(包括驼骨、马骨、牛骨、羊骨等)等,还出土骨器、铜器、铁器、珠饰、铜钱等。

陶器,战国时期陶片多为夹砂红陶,质地略粗。汉代地层出土陶片多细泥黑陶、红陶,部分刻划线纹。器形可辨者,大多与长安地区、河西地区陶器接近。魏晋时期地层出土陶片多细泥黄陶、黄衣红陶,捏嘴带流器等与中亚、南亚接近。魏晋时期窖穴中出土大陶瓮则与库车出土魏晋大酒瓮一致。

卓尔库特古城出土器盖

石器多残损,可辨器形的有石研磨棒、砺石等。骨器中有大量加工痕迹但未成形的半成品,成品有骨簪。

骨饰、骨搏具等。其中,骨搏具出自魏晋时期房址,于阗、楼兰、尼雅等处遗址也曾出土形制相似的器物。珠饰有青金石饰片、绿松石珠、玻璃珠等。出土铜钱锈蚀严重,可辨为龟兹小钱、剪轮五铢。铜器有铜印、铜带饰、铜容器等。铁器多锈蚀严重不可辨,其中几件可能为铁剑身残块。

卓尔库特古城出土卜骨

综合三年来的考古成果,对于卓尔库特古城可以有如下几点认识:

(1)卓尔库特古城内城城墙东部营建高台城址,从而形成内、外、高台城址的三重城结构。这种形制极为特殊,在新疆及中亚地区均较罕见。

(2)高台城址有一横贯南北的中心大墙,城内房址依中心大墙而建,明显分为东、西两区。房址经过多次改建再利用,可能与卓尔库特古城性质、功能的变化有关。高台房屋布局整体呈中部高,南北两头低的层级结构。房址规模体量较大,为目前新疆地区城址中单体最大。

(3)高台城址内房址为土墼棚架式,环城墙外侧搭建木结构棚架房屋,为附属设施。

(4)出土汉代器物具有长安地区典型特征,魏晋时期器物明显受到龟兹影响,可以和文献所记载魏晋时期塔里木盆地北缘的历史变迁相印证。未见唐代以降的遗迹遗物。

(5)根据地层堆积和出土遗物判断,高台城址建筑始建于战国,两汉时期最盛,魏晋时期衰落。考古发掘过程中提取一组成系列的14C样本,分别送北京大学考古文博学院实验室、美国Beta实验室进行年代测试。样本测年结果在259BC~386AD之间,表明遗址建于战国晚期,沿用至魏晋时期废弃,主体使用年代为两汉时期。这一结果与考古发掘情况恰好可以相互印证。

三

有人认为,奎玉克协海尔是乌垒城所在,亦即西汉西域都护府治所,并认为西域都护府应当是方城。这种观点难于认同。首先,以圆城、方城作为立论基础,判断是否为汉城或汉文化影响的城址,无论从逻辑上,还是从国内外已有的考古成果来看都是不能成立的。其次,乌垒“与都护同治”,有两种可能的情况:一种可能是直接利用乌垒城旧有建筑,另一种可能是在乌垒城基础上做局部改建。结合汉宣帝时期的形势来看,完全新建一座城的可能性不大,更大的可能是局部的改造利用。第三,乌垒一名虽然始见于《汉书》,但是乌垒的始建时代则应当要早于西汉。

近年在奎玉克协海尔外城墙上发掘出几处墓葬,人体骨骼测年数据显示为战国时期。这就意味着,奎玉克协海尔在战国晚期已经废弃。即使后期有一些再利用的痕迹,但至少不是作为一个城市的形态了。换而言之,奎玉克协海尔古城作为西域都护府遗址的可能性已经可以排除。

对比新疆几处汉唐时代大型重要城址数据可知,卓尔库特古城总面积仅次于乌什喀特、高昌、北庭诸城;而高台城址的面积则次于乌什喀特、高昌、北庭诸城的宫城、石城子的子城。其中,高昌、北庭实际应该有汉代遗迹,然而目前汉代遗迹并没有发掘出来。现在可以确定的高昌城外城,最早年代应是公元4世纪。就史实而言,高昌、北庭两处的汉代城址部分应该体量不会太大。奇台石城子是否即为疏勒城容可讨论,但可以确定是东汉中后期城址。根据黄文弼的调查,以及笔者近年的调查钻探结果,乌什喀特古城主体也可以确认为战国两汉时期。因此,实际上在新疆目前可以较明确的汉代城址中,卓尔库特的总面积仅次于乌什喀特,高台城址的面积则小于乌什喀特的宫城、石城子的子城。然而,如前所述,就单体房址而言,髙台城址中的F1的体量却是目前所见最大的单体房址。

根据卓尔库特古城的整体规模,高台城址的建筑体量、建筑用材,以及出土器物,可以推测卓尔库特古城应为汉晋时期塔里木盆地北沿一处最高等级的中心城址。卓尔库特古城的发掘对于确定西汉西域都护府治所遗址迈出了重要一步,对于研究中央王朝治理新疆、丝绸之路古代城市考古文物天地具有关键性意义。

本文作者:北京大学考古文博学院

编 者 按:原文载于《文物天地》2021年第7期,如引用请据原文。

文稿审核:包·苏那嘎

排版编辑:武 彬