在人类历史的长河中,农业文明与牧业文明之间的交往具有非常重要的作用,尤其是在欧亚大陆的历史中。欧亚大陆可以分为北部适宜牧业的草原与南部适宜农耕的沃土平原,也有学者称其为面向内陆的内欧亚大陆和面向海洋的外欧亚大陆。欧亚草原西起黑海沿岸,东到外贝加尔,以乌拉尔山为界分为欧洲草原与亚洲草原,在它的南面是希腊、两河流域、印度河流域和黄河流域的农业文明。有学者称,草原民族是整个文明史发展进程的催化剂,从德国到中国的草原畜牧业人群的爆发打破了旧大陆文化缓慢的发展进程[1]。

中国长城沿线的北方位于欧亚草原东南一隅,介于欧亚草原的牧业文明与黄河腹地的农业文明之间,与草原和中原都有交往。从考古学的视角研究中国北方与欧亚草原的交往,非常关键证据就是金属制品。金属器以其便于携带和保存的特点,分布的时空范围要大大超过其他质地的人工制品。经过详细梳理和比较各地的考古发现,在我们面前展现出一幅从公元前2千纪到公元前后长达2000年的中国北方与欧亚草原以金属器为代表的文化交往的宏大历史画卷。尽管它还有许多空白和不完善之处,但是我们从中看到了一片广阔的新天地,从这个宏观视角可以探讨东西方相互影响的总体格局、草原发展动力以及匈奴兴起等历史课题。

一、东西方交往的大格局

中国北方与欧亚草原之间的交往很早就成为考古学关注的重要课题,其中谁影响谁的问题,即东风西渐还是西风东渐,成为争论的焦点。这种矛盾很可能是研究的出发点出现了偏差,即缺乏时空的界定,超出时空框架来讨论谁影响谁是没有意义的。

从公元前2千纪到公元前后约2000年的文化交往中,我们发现中国北方与欧亚草原的联系主要是与乌拉尔山以东的亚洲草原的联系。这种联系可以分为两个方向:一个是位于中国北方北部的蒙古高原东部与外贝加尔地区,另一个是中国北方西北部的亚洲内陆山麓地带。中国北方与这两个方向的交往分别构成了文化交往的东区和西区。

(一)中国北方和蒙古、外贝加尔地区的文化交往与匈奴联盟的形成

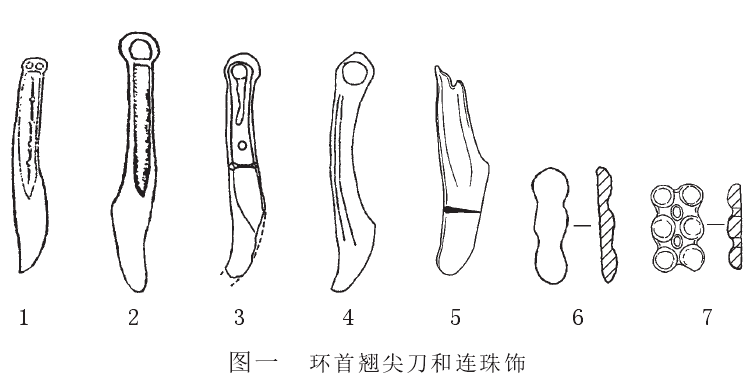

这一地区最主要的证据是中国北方—蒙古高原冶金区的兴起与繁荣。在相当于中原的期,可以看到这个冶金区的雏形,即在中国北方与蒙古高原之间,广泛分布着一种柄部剖面为凹透镜形状的环首翘尖刀(图一:1~5)和连珠饰(图一:6、7)。这两种器物后来的分布区域正是夏家店上层文化和石板墓文化的分布区域,这是中国北方—蒙古高原冶金区最稳定的时期。从这个时期向前追溯就可以探寻到这个冶金区的萌芽状态。

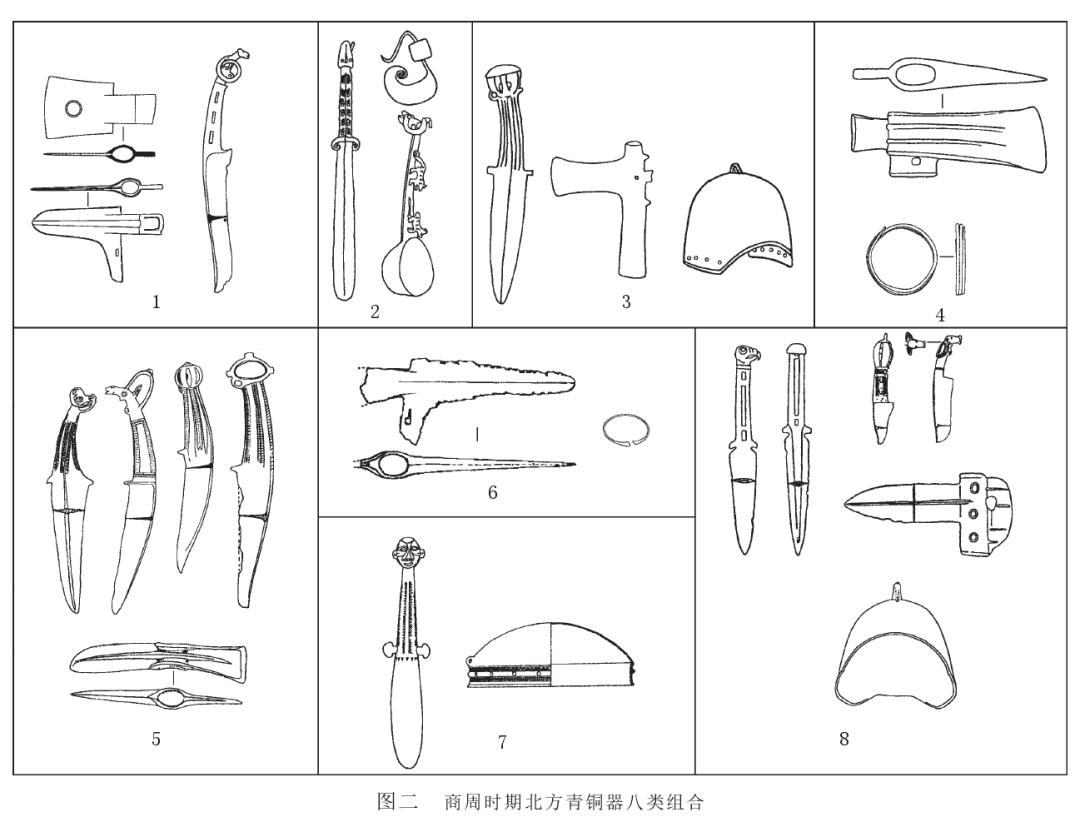

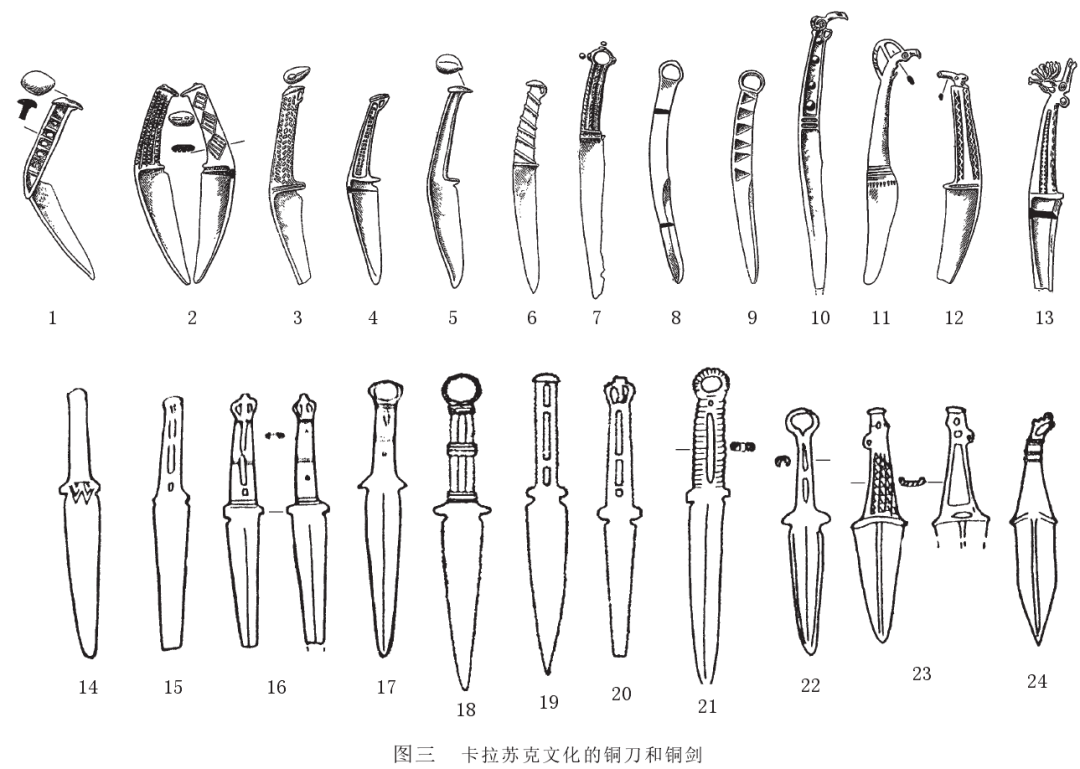

早商文化北方的台西类型[2]与中国北方的朱开沟文化[3]是北方青铜器的重要源头。到了商代晚期和西周,中国北方、蒙古和外贝加尔地区都进入了青铜文化繁荣期,出现了大量种类和形制相似的青铜器或青铜器组合,中国北方有以河北青龙县抄道沟为代表的八类青铜器组合(图二)[4]。由于妇好墓[5]也出有这种兽首刀,所以可知这些青铜器可以早到殷墟二期。这八类组合以太行山为界,分属于晋陕高原和燕山南北两个中心,形成了北方青铜器的第一个高峰。这时的青铜器以曲柄有阑的兽首、铃首和环首的短剑和刀子为代表。晋陕高原流行铃首短剑等武器,东部燕山南北地区流行兽首刀。北方系青铜器首先从燕山以南向北部传播,再从燕山以北向蒙古和外贝加尔地区传播,形制由生动向呆板或简化演变。铜盔的时空信息反映了这种传播的路线,中国北方地区最早的铜盔出现在商末周初的柳林县高红遗址(图二:3)[6],这种铜盔可能受到了商代晚期殷墟的中原式铜盔的影响[7]。这种铜盔从南流黄河,到燕山以南的昌平白浮墓葬(图二:8)[8],再到燕山以北的夏家店上层文化(图四:16)[9],最后到达更北的蒙古高原(图四:1)[10],这是一条连接长城沿线到长城以外再到蒙古高原的青铜时代北方青铜器的传布路线。这时期的中国北方—蒙古高原冶金区的影响甚至到了亚洲内陆山麓地带西萨彦岭的米努辛斯克盆地的卡拉苏克文化,有少量兽首刀剑和环首刀(图三:7、8、11、13、24),但是形态比中国北方的呆板、简化,属于晚期形制。在米努辛斯克盆地还发现过晋北与陕北地区的三足蛋形瓮[11],陶器的传播或影响说明 了更深层次的文化交往。到了西周中期前后,米努辛斯克盆地流行的直柄凹格菌首刀剑(图三:19)又传回到中国北方地区,见于昌平白浮墓(图二:8)。

从西周晚期到春秋早期,中国北方地区夏家店上层文化与蒙古和外贝加尔地区的石板墓[12]文化的联系进一步加强。在铜盔、空首斧和弓形器等实用性青铜器上,二者存在很多的相似性,更重要的是在装饰品和装饰风格方面几乎完全相同,例如勺形饰、弹簧形耳环、双尾饰、连珠饰(图四)。这说明人群间的文化认同正在进一步加深。

到春秋战国时期,中国北方和蒙古高原等地都先后进入了游牧时代,各地联系进一步加强,在长城沿线形成了中国北方文化带[13]。从西边传入的斯基泰时代的武器、马具和动物风格的三要素流行于内蒙古和甘宁地区,而东部的中国北方—蒙古高原冶金区阻止了它们进一步东传的势头,例如鹤嘴斧等器物没有越过太行山及以北的浑善达克沙地。东部冶金区流行的器物以虎形装饰为代表,从春秋早期单体虎饰牌,到春秋晚期之后的多体虎形饰牌(图一〇:7),再到战国晚期“P”字形虎饰牌(图一〇:11)。战国时期北方文化带中的分尾式骨镞可以看成是石板墓居民的北亚人种南下到长城沿线的证据(图一〇:1~3)。在整个中国北方文化带流行的动物纹牌饰和腰带饰以及头蹄殉牲的习俗也见于外贝加尔地区相当于西汉中晚期的匈奴遗存中,这说明汉初的匈奴文化与中国北方战国时期的文化有着密切的联系(图一〇)。

综上所述,外贝加尔和蒙古高原与中国北方地区联系密切,属于同一冶金区。这种南北向的通道延续了上千年,这种交往的路线为匈奴时代的外贝加尔和蒙古高原不断地吸收大量来自中国北方的文化影响奠定了基础。这种影响从实用器到装饰品,再到日常陶器,深入到这个地区的各个阶层,最后兴起了东部草原第一个游牧帝国。从这个意义上讲,中国北方—蒙古高原冶金区是匈奴联盟的文化底蕴所在。

(二)中国北方和亚洲内陆山麓通道的交往与丝绸之路的形成

亚洲内陆山麓通道主要包括萨彦岭、阿尔泰山和天山一线的米努辛斯克盆地、图瓦、阿尔泰和中亚七河地区,这些地区与中国北方地区的联系也发生得非常早,而且在中国北方青铜文化形成和发展过程中发挥了重要的作用。

龙山晚期至早商时期,第一个与境外联系密切的就是西北地区的齐家文化(图五)[14]。很多铜器来自境外地区,构成了一个不同时期的集合体。这些外来铜器并没有很好地组合成齐家文化特有的铜器特点,所以没有对后来中国铜器以组合的方式产生重大影响。起始年代晚于齐家文化的天山北路文化和四坝文化冶铜业已经进入了一个成熟稳定的发展阶段[15],这两个文化中的部分铜器从形制上看与齐家文化晚期的铜器有着联系,但权杖头、透銎斧、 有銎矛和三叉护手剑等铜器却体现出外来的西方传统。这些影响来自不同地区,也有着不同途径,只是目前还无法确知具体的传播路线。

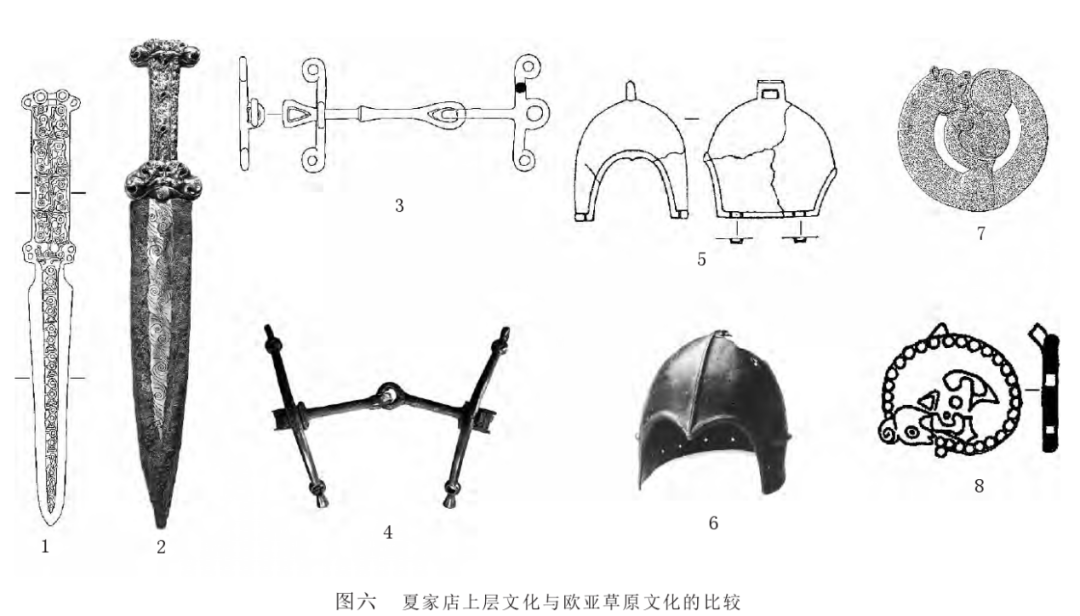

在公元前2千纪中叶,来自欧亚草原地区的影响比较弱,主要是安德罗诺沃文化联盟对新疆地区的影响,例如以管銎战斧为代表的青铜器。中国北方各地出土的喇叭形口耳环也可能与安德罗诺沃遗存的扩张有关[16]。西周晚期到春秋早期的夏家店上层文化晚期除了与石 板墓继续保持密切的联系外,新出现了与南西伯利亚地区遗存相似的文化面貌。夏家店上层文化的小黑石沟墓地[17]年代略晚于阿尔然1号冢[18],而早于阿尔然2号冢[19]。两地相似器物有装饰繁缛的青铜短剑、马衔、马镳以及蜷曲动物纹等(图六),这些特点是后来所谓斯基泰三要素的基本构成。夏家店上层文化中带有弧尖的铜盔体现了其与遥远的黑海沿岸斯基泰文化的联系[20]。

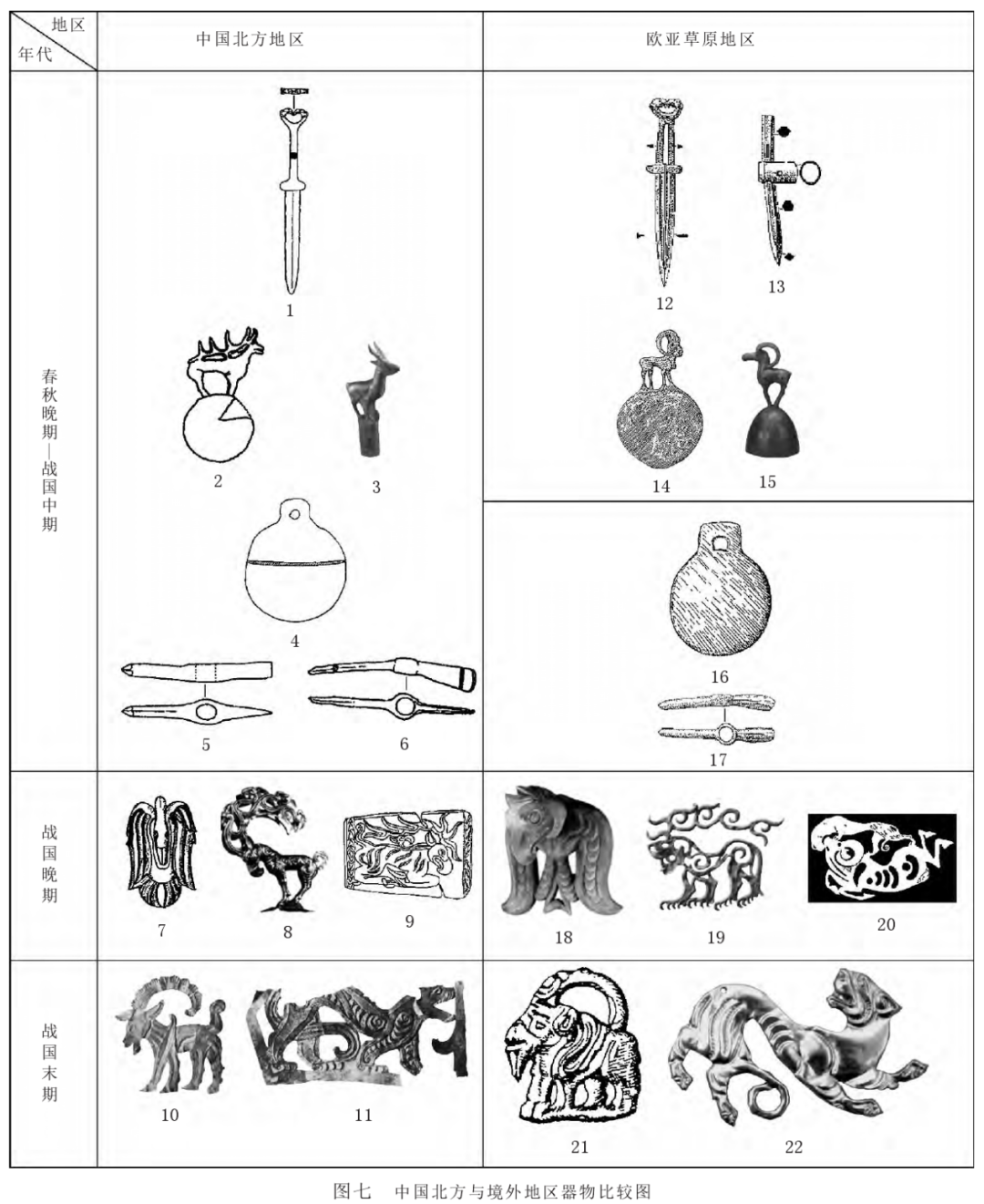

进入东周时期,整个内陆亚洲山麓通道内游牧经济已经普及。各个地区都已经具备了成熟的武器、车马器与动物纹装饰的斯基泰时代三要素。约公元前7~前5世纪(春秋中晚期),中国北方主要与位于西萨彦岭的米努辛斯克盆地联系密切。其中最有代表性的就是双鸟回 首剑和鹤嘴斧(图七:1、5、12、13)在两地共出[21]。公元前5世纪(春秋末期到战国早期),铁器更加普及,中国北方的武器仍然以双鸟回首剑和鹤嘴斧为主(图七:6、17),车马器从西部的甘宁地区向东部的内蒙古、冀北逐渐递减,动物纹主要装饰在实用器物上,并有少量传入的带柄铜镜(图七:4、16)[22]。该时期以随葬武器的武士阶层墓葬最为突出。公元前3世纪以后(战国中期以后),动物装饰风格取代了短剑战斧的主要位置。早段是受米努辛斯克盆地影响的立兽装饰(图七 :2、3、14、15)[23],晚段内蒙古西部流行的浮雕或透雕鸟饰件、有角神兽和翻转动物纹(图七:7~9)[24]可视为受到了以巴泽雷克冻土墓为代表的阿尔泰地区(图七:18~20)[25]的影响,同时中原的“山”字纹铜镜和中国北方地区的虎形装饰也通过这条路线影响到了阿尔泰地区。

战国末期匈奴文化在蒙古高原的兴起迫使中国北方人群寻求新的交流通道,与天山七河地区的直接联系就发生在这个时期。甘肃马家塬墓地[26]与七河地区[27]的伊塞克古冢[28]的联系表现在追求豪华装饰效果,大量使用金箔与银箔装饰,如金银饰片中四肢分立的北山羊和身体用纵向条纹与横断节段纹的猫科动物(图七:10、11、21、22)。这种传播的方向在从西向东的过程中横贯新疆天山地区,从最西边伊犁地区的特克斯县[29]、新源[30],往东是阿拉沟墓葬[31], 再到最东面的 哈密地区[32]都有北山羊纹饰的发现。这条路线的贯通改变了新疆原来作为东西文化影响的接受者的格局,真正成了东西交往的通道,这也是丝绸之路的雏形,在中西交通史上有着十分重要的意义。东周时期是丝绸之路孕育的最后时期,中国北方与亚洲内陆山麓地带的联系,经历了先到高纬度的西萨彦岭的米努辛斯克盆地和图瓦地区,再向南到阿尔泰山区,最后到了低纬度的天山地带的演进过程,新疆作为东西方交流的通道是逐渐形成的。所以汉代张骞通西域并不是真正意义上的“凿空”,此前已经存在着上千年的民间草原金属之路。

二、中国北方是亚洲草原的一个重要发展动力

在谈到东部亚洲草原畜牧文化的发展时,大卫·克里斯丁在他的宏观著作《俄罗斯、中亚与蒙古历史》[33]中探讨了亚洲本地发展动力。他认为亚洲草原畜牧文化发展来自两个发展动力:一个是来自西部的影响,例如颜那亚文化向东影响形成了阿凡纳谢沃文化,他们继续向东到了天山北部,在那里公元前2000年出现了高加索人;第二个动力是中国北部黄河支流的与商代同时的从事农业的“野蛮人”。“野蛮人”,他举例文献中的“狄”。虽然狄并不能早到商代,但我们可以将其理解成中原王朝周边没有文字记载能力和等级制度的农业居民,即两周时期的戎狄。随着中原势力的扩大,他们逐渐成为中原以北从事农牧混合经济的北方居民,他们对东部草原做出了很大贡献。本文提出的中国北方—蒙古高原冶金区,正处于克里斯丁所说的 “欧亚内陆的社会发展动力主要来自南部与农业地区接壤的大前沿地带”。这种本地的力量阻止了西部草原文化的进一步东扩。“亚洲本地发展动力”还包括西伯利亚奥库涅沃文化,他们取代了西来的欧罗巴人种的阿凡纳谢沃文化。东部草原强大的另一个证据是塞伊玛—图尔宾诺现象, 这是公元前2千纪中叶草原畜牧人的武装性迁徙,从蒙古到芬兰和喀尔巴阡山。但他们只是在北部森林草原地带游动,说明力量不足以抗拒南部草原的势力。

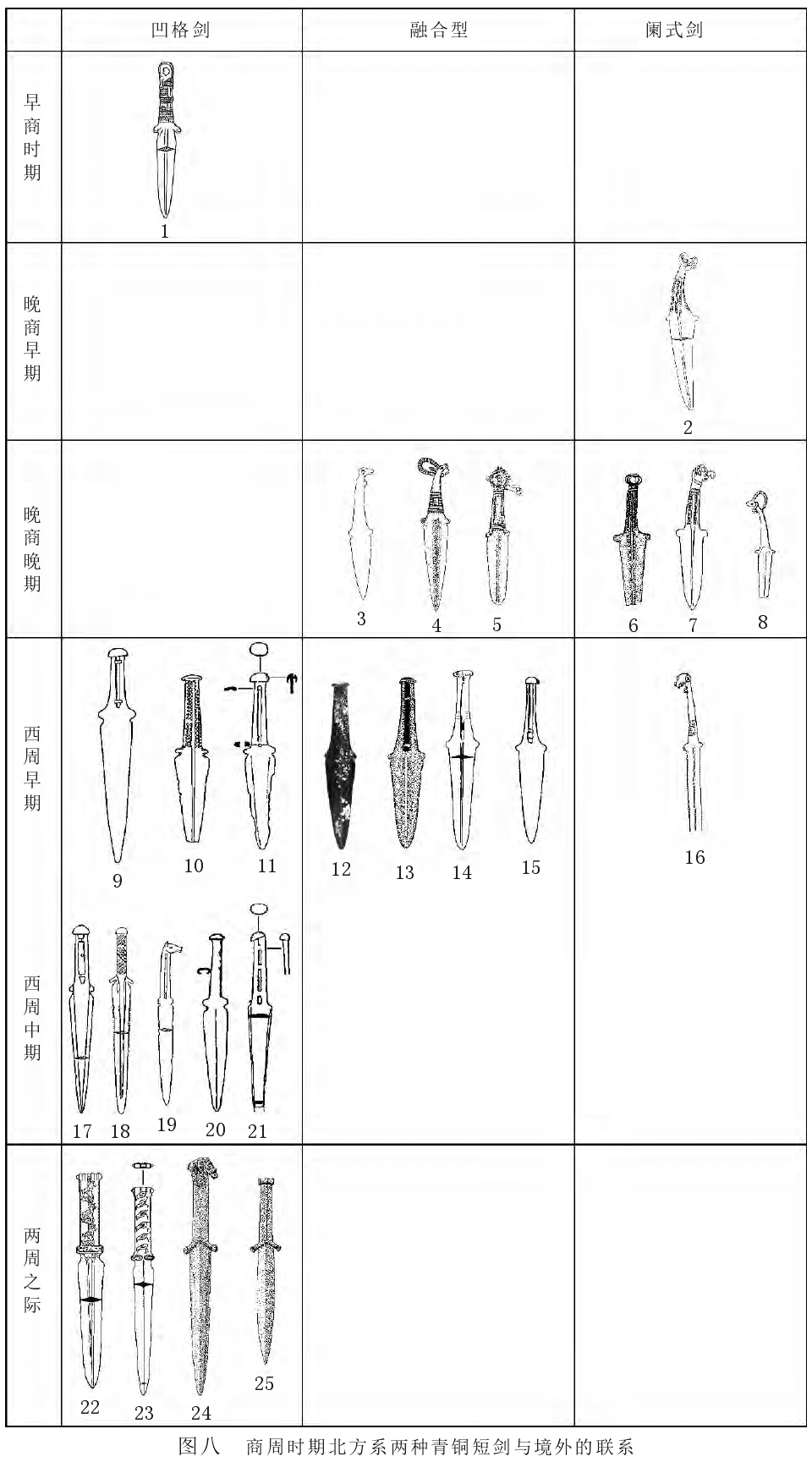

位于欧亚草原南部与中原文明接壤的大前沿的中国北方,从夏代到战国末期经历了四个发展阶段:第一阶段是夏代至早商,第二个阶段是商代晚期到西周初年,第三个阶段是西周到春秋早期,第四个阶段是春秋中期到战国末期或秦代。第一阶段和第三阶段,中原政权稳定而强大,中国北方与中原之间联系紧密,文化交往以南北向为主,北方各地自身联系较为松散;第二阶段和第四阶段,中原政权因武王伐纣和中原争霸与兼并而无暇顾及北方周边地区,中国北方自身联系加强,文化交往以东西向为主,逐渐形成了以长城地带为枢纽的北方文化带,并且与欧亚草原较为密切。中原与草原的联系大多是以中国北方地区为媒介的,这里我们着重分析中原商周之际北方系青铜器的形成及其对欧亚草原的贡献。北方系青铜器与中原系青铜器最明显的区别在于武器和饰品, 北方系武器中最有代表性的是短剑,中原则以戈为代表,这反映了二者分别以近身格斗和大规模步兵的作战方式的区别[34]。我们以短剑为例,探讨中国北方青铜器的起源、形成及其与草原的关系。

中国北方地区商周时期流行两种类型的青铜短剑。一种是凹槽剑格,剑身瘦长,柄首装饰相对简单。最早的一件凹格短剑就是朱开沟出土的(图八:1)[35],虽然晚商时期并未发现典型的凹格短剑,但很显然它并未消失,因为到西周时期其又开始广泛流行,柄首多呈蘑菇形。这种剑分布范围非常广,在新疆[36]、蒙古[37]、 阿尔泰和米努辛斯克盆地[38]都有出土(图八:10、11、20、21),在乌克兰基辅也有发现(图八:9)[39]。到了昌平白浮墓葬所处的西周中期,这种剑又重新流行于中国北方(图八:17~19),所以比白浮剑形态更早的剑应该是商末周初的。到了西周晚期和春秋早期,凹格短剑开始衰落且形制也发生了改变,在夏家店上层文化中,剑格部凹槽变大,剑首多为平首,剑柄装饰非常丰富(图八:22、23)[40]。而在同时期的图瓦阿尔然1号王冢中[41],剑格已经变成窄的“人”字形(图八:24、25),而该类型短剑逐渐发展成为东周时期厚重的“人”字形剑格。另一种短剑是阑式剑格短剑,剑柄弯曲,剑格处最宽,两端变细,柄首装饰比较丰富。

这种短剑在中国北方最早出现在青龙抄道沟遗址中(图八:2)[42],其中出土的兽首刀与殷墟妇好墓[43]出土的铜刀形制相似,其年代不晚于殷墟二期,属于商代晚期早段。从这一时期开始,这种阑式剑格的短剑在中国北方[44]和境外地区[45]广泛流行(图八:6~8)。这种短剑流行的时间集中于商代晚期和西周早期,其中兽首和铃首剑大多属于晚商时期,菌首则流行于西周时期。由于受到凹槽剑格短剑的影响,到西周时期剑身也变得瘦长(图八:16)。

凹格短剑最早见于朱开沟遗址。朱开沟的刀剑与中国更早的骨柄石刃刀剑从形态上看有承袭关系(图九:1、2),而且这些骨柄石刃剑都分布在中国北方长城沿线,朱开沟早商青铜刀剑很可能就起源于这一地区[46]。阑式短剑的起源应该到中国北方的早商时期遗存以及境外更早的遗存中寻找。台西遗址出土了一件羊首匕(图九:3)[47]。这件器物是以食草动物的羊首作为兽首装饰, 很可能是以抄道沟为代表的商周北方青铜器兽首的创作源头(图九:5、6)[48]。台西出土的羊首装饰与青龙抄道沟出土的兽首装饰关系紧密。首先,两者都有羊首,尽管在形态上还有很大距离;其次,两者在兽首与柄部的结合上都非常自然, 兽首的颈部就是柄部;再次,角度也完全相同, 使得兽首前倾, 器物整体弯曲。同时抄道沟铜剑为阑式剑格, 与台西铜戈的阑形制很相似(图九:7),晚商时期铜剑流行的阑式剑格很有可能受到了铜戈阑的启发。而抄道沟铜剑的剑身形制则可能是借鉴了台西羊首匕的两边刃和戈的中线起脊。

抄道沟出土的兽首刀的刀背与刀身分界明显,刀身宽扁,刀背起棱, 可以在亚洲草原更早时期的塞伊玛—图尔宾诺遗存中找到同类器(图九:4)。塞伊玛—图尔宾诺遗存是约公元前2千纪上半叶广泛分布于欧亚大陆北部森林草原地带发达的青铜器遗存[49]。抄道沟短剑弯柄弧背,也应该是受到了塞伊玛—图尔宾诺铜刀的影响。它的叉銎矛曾发现于中国境内说明这种联系不是孤立的。但是塞伊玛墓地铜刀的刀首为立兽,刀首与刀柄之间有明显的分界,所以抄道沟的刀首、 剑首与台西匕的羊首更为相近。

凹槽剑格短剑和阑式剑格短剑并不是各自独立发展的两条线,在发展过程中二者交织在一起,互相影响,出现了一些兼有两种类型特点的短剑。这些融合型的短剑剑身大多宽短,或者是凹格的弯柄剑(图八:3、4),或者是直柄的凹格或阑式剑(图八:5、12~15)。直柄凹格剑也受到阑式剑影响,剑格处变宽(图八:9~11)。融合型短剑和受阑式剑影响的凹格剑大多分布在北方以外的草原,蒙古、新疆、米努辛斯克盆地和东哈萨克斯坦也有发现,最远可到基辅。根据抄道沟和白浮已知的年代,这些在形态上介于两者之间的融合型短剑主要流行时间应该在晚商晚期到西周早期,随着阑式剑格短剑的衰落, 这种融合型的短剑也逐渐消失了。

以短剑为例,可以说明中国北方青铜器萌芽于中国北方的早商时期,在中原的台西类型和北方朱开沟文化的碰撞及草原的影响下形成于晚商早期,在中国北方延续发展的同时向草原传播,在草原得到进一步发展后于西周时期又反过来影响北方。商周时期中国北方的青铜器能够在草原中广泛流行是与它的南部有发达的中原青铜器和铸造工艺分不开的。早商文化的台西类型提供了这方面的证据。

三、匈奴起源新探

匈奴是欧亚草原东部地区第一个草原文明,对于后来的草原文明以及世界范围内农牧业文明的关系产生过深远影响。我们把《史记》中以冒顿为首的匈奴称之为“文献早期匈奴”。公元前200年,冒顿曾围汉高祖刘邦于白登山,这说明历史上的早期匈奴兴起于秦汉之际,分布于中国北方文化带的北邻,主要在赵国以北。而考古学上可以确认为典型匈奴的遗存主要集中在蒙古国东部与俄罗斯外贝加尔地区,年代最早的有相当于西汉中晚期的外贝加尔地区的德列斯图伊墓地和伊沃尔加墓地[50]。我们称之为“考古早期匈奴”。历史文献记载与考古发现在地域和年代上都存在很大差距。我们要从“考古早期匈奴”向前追溯“文献早期匈奴”考古遗存。我们发现蒙古高原和外贝加尔地区的早期匈奴遗存中有很多与中国北方东周时期遗存相似的器物,这是我们寻找“文献早期匈奴”的考古遗存的重要线索。

第一是武器,匈奴人使用的武器以弓箭为主,战争的主要方式是骑射。匈奴墓葬中较少随葬弓箭以外的武器,主要是骨镞,形制特别,以叶形分尾式骨镞为主(图一〇:3)[51],这种形制的骨镞也见于蒙古石板墓晚期[52]和中国东周时期的北方地区(图一〇:1、2)[53], 但数量呈递减趋势,中国北方最为少见。匈奴墓葬中还有少量三角形镞身、有圆銎而无铤的骨镞,这种镞也见于蒙古石板墓和中国东周时期的北方地区(图一〇:6、5、4)[54]。分尾式和圆銎骨镞共见于匈奴、 石板墓和战国时期的中国北方,只是各地、各时代的数量有所不同,反映了三地战争方式和武器制作的传统相近。各地的三角形圆銎骨镞都不多见,分尾式骨镞在石板墓和中国北方数量不多,而在匈奴墓葬中是主要的骨镞形制。值得注意的是,中国北方东周时期墓葬中以骨镞为主的墓地往往都是北亚人种居多的墓地,如崞县窑子[55]、固原于家庄[56]及包头西园[57];而以青铜镞为主的墓地的人种多为古华北类型,如毛庆沟[58]。这种现象反映出北亚人更多地使用骨质箭镞,这个特点与匈奴是一致的,而匈奴人也是北亚人种。在这个前提下,根据骨镞的年代我们可以推测,中国北方的分尾式镞是石板墓居民的北亚人种南下到长城沿线的证据,这与中国北方战国时期人种的鉴定结果是一致的。

第二是动物纹风格。首先是虎形牌饰,其在中国北方[59]、蒙古高原[60]和外贝加尔地区[61]均有发现,只是数量不同,中国北方的数量最多,向北依次递减(图一〇:7~13),年代也从战国晚期到西汉中晚期依次延续。马形牌饰在上述三地均有少量发现(图一〇:14~16)[62],由伫立状到行走状。兽头饰在中国北方和外加尔发现很少,但形状非常相似(图一〇:17、18)[63]。其次是带扣。带扣是中国北方常见的一种服装饰品,应当是北方胡人“胡服”的重要组成部分。但是在带扣上装饰动物纹样在中国北方是战国后期才出现的,也见于蒙古高原与外贝加尔地区(图一〇:19~21)[64]。再次是“S”形牌饰,“S”形饰牌大量出现于中国北方的春秋战国之际,两头为兽首装饰。这种“S”形构图方式的灵感应当来自中原西周晚期的中目“S”形窃曲纹的影响,是在一个“S”形的中间点一个象征着眼目的圆点[65]。所以这种腰带饰是中原青铜器纹饰与北方鸟头纹结合的产物。在外贝加尔的早期匈奴遗存中仅有少量孑遗(图一〇:22、23)[66]。

第三是装饰传统。约当于西汉中期,外贝加尔地区的早期匈奴文化中最常见的青铜器是勺形带饰[67],有些墓仅有的随葬青铜器就是这种器物, 在中国北方东周时期的张家口白庙墓地也发现了这种勺形带饰[68],但质地为骨质,正面纹饰为卷云纹。这说明东周时期中国北方少量的骨质带饰到西汉中晚期演变成外贝加尔地区大量的青铜带饰(图一〇:24、25), 这种装束传统的延续是两地族群具有承继关系最有力的证据。装束传统一致的另一个证据是腰间装饰方法的葬俗。早期匈奴的德列斯图伊和伊沃尔加的牌饰均装饰在人体的腰部[69], 这个特点与东周时期中国北方,尤其是内蒙古东部地区以毛庆沟墓地[70]为代表的墓主人装束十分相似(图一〇:26、27),这或许是文献记载中的“胡服骑射”。相同葬俗的另一个证据是殉牲。中国北方东周时期文化带和匈奴的殉牲方式都是以动物的头、蹄为主,而与中国北方最接近的阿尔泰地区则是在墓坑一侧挖一殉牲坑,里面放置完整的马匹。

以上比较分析说明,战国时期中国北方与蒙古高原青铜器遗存与外贝加尔地区“考古早期匈奴遗存”具有相似性和承继关系,两者在时间和空间上的转换或许就是“文献早期匈奴”和“考古早期匈奴”的转换。导致这一时空变化的一个重要原因就是汉武帝元光二年(前133年)起对匈奴的反击,迫使匈奴退到大漠以北。

东周时期中国北方文化带中的人种复杂,既有当地的古华北类型,也有北上的古中原类型和南下的北亚类型。匈奴人种最重要的鉴定见于诺音乌拉,已鉴定的一具女性颅骨和一具男性颅骨均属北亚人种的古西伯利亚类型[71]。因此匈奴很可能起源于南下到中国北方文化带的北亚人。

根据以上分析,我们可以初步推论,早期匈奴来自于南下到中国北方文化带的北亚人,他们不断地融入中国北方文化带中。燕国、赵国和秦国的北上及修筑长城以拒胡,迫使他们退到了内蒙古西部地区的长城以北。西汉初年的匈奴遗存应该与中国北方的战国晚期遗存十分相近,也许我们已经发现但是尚未辨识,也许在中国北方文化带的北端还没有做充分的调查,这个研究为今后寻找文献中的早期匈奴遗存提供了重要启示。

通过对中国北方与欧亚草原从公元前2千纪初到公元前后匈奴联盟与丝绸之路出现这 2000年间中国北方与欧亚草原文化交往的梳理,我们可以将其划分为东、西两个文化交往区域。西区以吸收欧亚草原文化影响为主,这种交往为汉代丝绸之路的开通奠定了基础。东区即中国北方—蒙古高原冶金区为整个东部草原发展提供了重要动力:在商周之际形成了特有的北方青铜器,并向外传播,从中国北方到蒙古高原乃至叶尼塞河中游到米奴辛斯克盆地, 在战国末期形成了草原最早的国家——匈奴联盟。

1.蒙古 2.外贝加尔 3、6.天山北路文化 4.夏家店下层文化 5.陕西榆林火石梁 7.四坝文化

1.旌介组合 2.石楼组合 3.保德组合 4.西岔组合 5.抄道沟组合 6.张家园墓葬组合 7.赤峰朝阳组合 8.白浮组合

1~13.铜刀 14~24.铜剑(均出自阿尔泰和米奴辛斯克盆地)

1、16.铜盔 2、17. 铜空首斧 3、18. 铜弓形器 4、5、21.铜刀 6、22. 铜勺形饰 7、8、15、23、24、31.铜饰牌 9、25.铜耳环10、26. 铜双尾饰 11~14、27~30. 铜连珠饰 19、20.铜剑 (1.蒙古额姆根特 2.蒙古和鲁托斯特 3.外贝加尔塔普哈尔山墓葬 4.蒙古苏赫巴特尔 5.蒙古戈壁省 6~9、15.外贝加尔德沃尔茨 10.蒙古采集 11.阿莱苏堤 12.奥洛沃亚纳亚 13、14.蒙古阿斯格特恩 16、18、20~22、29.小黑石沟 17、31.龙头山 19.天巨泉 23、25、26、28.周家地 24.南山根27.水泉城子 30.大泡子短剑墓)

1、3、5、8.夏家店上层文化 2、4.阿尔然2号王冢 6.斯基泰文化 7.阿尔然1号王冢

1~11.中国北方地区 12~15.米努辛斯克盆地 16、17.图瓦 18~20.阿尔泰 21、22.天山七河地区

1.朱开沟 2.抄道沟 3、8、16、20、21.米努辛斯克 4.巴彦洪戈尔省 5.13.库苏古尔省 6.扎布汗省 7.14.南戈壁省 9.基辅 10.青河 11.阿尔泰 12.科布多省 15.东哈萨克斯坦17.小河南18.19.白浮 22.小黑石沟 23.天巨泉 24.25.阿尔然1号王冢

1.鸳鸯池M92 2.朱开沟M1040 3、7.台西 4.塞伊玛墓地 5、6.抄道沟

1.崞县窑子 2、5.石板墓 3.伊沃尔加城 4.于家庄 6.伊沃尔加墓地 7.张街村 8.巴彦洪戈尔省 9.后杭爱省10、13、16、18、21、25、27.德列斯图伊墓地 11.石灰沟 12.东戈壁省 14.玉隆太 15.巴彦洪戈尔省 17.阿鲁柴登19.碾房渠 20.中戈壁省 22、26.毛庆沟 23.外贝加尔 24.白庙墓地

参考文献:

[1]David Christian,A History of Russia,Central Asia and Mongolia-Inner Eurasia from Prehistory to the Mongol Empire,Blackwell Publishing,2006,p.XVI.

[2]河北省博物馆等《藁城台西商代遗址》,文物出版社,1977年。

[3]内蒙古自治区文物考古研究所等《朱开沟——青铜时代早期遗址发掘报告》,文物出版社,2000年。

[4]杨建华《商周时期中国北方冶金区的形成——商周时期北方青铜器的比较研究》,《边疆考古研究》(第6辑),科学出版社,2007年。

[5]中国社会科学院考古研究所《殷墟妇好墓》,第102页,文物出版社,1980年。

[6]杨绍舜《山西县柳林县高红发现商代铜器》,《考古》1981年第3期。

[7]梁思永、高去寻《侯家庄(安阳侯家庄殷墟墓地)》第五本,1004号大墓,“中央研究院” 历史语言研究所,1970年。

[8]北京市文物管理处《北京地区的又一重要考古收获——昌平白浮西周木椁墓的新启示》,《考古》1976年第4期。

[9]刘国祥《夏家店上层文化青铜器研究》,《考古学报》2000年第4期。

[10]Y.S.Hudiakov and N.Erdene-Ochir,Bronze Helmet Recently Discovered in Mongolia ,Archaeology Ethnology & Anthropology of Eurasia 38/1 (2010),pp.53-60.

[11]Mikhail P.Gryaznov,The Ancient Civilizationof Southern Siberia,Cowles Book Company,New York,1969,p.42,fig43.

[12]乌恩岳斯图《论石板墓文化的年代及相关问题》,《新世纪的中国考古学》,科学出版社,2005年。

[13]杨建华《春秋战国时期中国北方文化带的形成》,第171~175页,文物出版社,2004年。

[14]王振《从齐家文化铜器研究看中国早期铜器的起源与发展》,《西部考古》(第2辑),三秦出版社,2007年。

[15]李水城《西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用》,《考古学报》2005年第3期。

[16]林沄《商文化青铜器与北方地区青铜器关系之再研究》,《林沄学术文集》,中国大百科全书出版社,1998年;邵会秋《新疆地区安德罗诺沃文化相关遗存探析》,《边疆考古研究》(第 8辑),科学出版社,2009年。

[17]内蒙古自治区文物考古研究所等《小黑石沟——夏家店上层文化遗址发掘报告》,科学出版社,2009年。

[18]Gryaznov, M.P.,Arzhan,Tsarskii kurgan ranneskif-skovo vremeni,Leningrad,1980(格拉亚兹诺夫《阿尔然——早期斯基太时期的王冢》,列宁格勒,1980年)。

[19]Von Konstantin V.Cugunov,Der skythenzeitliche Furstenkurgan Arzan 2 in Tuva,Berlin,Verlag Philipp Von Zabern·Mainz,2010(楚格诺夫《阿尔然2号冢:图瓦的斯基太时代土冢》,柏林,2010年)。

[20]Galanina,L.K.,Die Kurgane von Kelermes.Steppenvolker Eurasiens,Band I Moskau,1997(尕拉尼娜《欧亚草原的克列梅斯土冢》第1卷,图版一四,莫斯科,1997年)。

[21]1和5出自公苏壕墓葬,参见田广金《桃红巴拉的匈奴墓》,《考古学报》1976年第1期;12 和13出自米努辛斯克盆地,参见Minns E.H.,Scythians and Greeks,Cambridge University Press,1919。

[22]4出自崞县窑子墓地,参见内蒙古文物考古研究所 《凉城崞县窑子墓地》,《考古学报》1989年第1期;16出自图瓦,参见V.B.Semyonov,Culture of the Period of Early Nomads in Tuva,《中国北方古代民族考古学文化国际学术研讨会文集》,呼和浩特,1992年。

[23]2出自呼鲁斯太,参见塔拉、梁京明《呼鲁斯太匈奴墓》,《文物》1980年第7期;3出自玉隆太,参见内蒙古博物馆等《内蒙古准格尔旗玉隆太的匈奴墓》,《考古》1977年第2期;14、15出自米努辛斯克盆地,参见[俄]吉谢列夫著、王博译《南西伯利亚古代史》,第266~267页,新疆人民出版社,2014年。

[24]7、9出自西沟畔,参见伊克昭盟文物工作站等《西沟畔匈奴墓》,《文物》1980年第7期;8出自纳林高兔,参见应新、孙家祥《陕西神木县出土匈奴文物》,《文物》1983年第12 期。

[25]Sergei I. Rudenko,Fronzen Tombs of Siberia,University of California Press,Los Angeles,1970,pp.229-278.

[26]甘肃省文物考古研究所等《2006年度甘肃张家川回族自治县马家塬战国墓地发掘简报》,《文物》2008 年第9期;早期秦文化联合考古队等《张家川马家塬战国墓地2007~2008年发掘简报》,《文物》2009年第10期;早期秦文化联合考古队等《张家川马家塬战国墓地 2008~2009年发掘简报》,《文物》2010年第10期;早期秦文化联合考古队等《张家川马家塬战国墓地2010~2011年发掘简报》,《文物》2012年第8期。

[27]M.Г.МОШКОВА,СтепнаяполосаАзиатскойчастиСССР в скифо-сарматское время Москва:Наука,1992(莫斯科娃《斯基太—萨尔玛特时期苏联亚洲部分的草原地区》,第379页,图29[莫斯科]科学出版社,1992年)。

[28]K.A.Akishev,Issyk Mound,The Art of Saka in Kazakhstan,Moscow,Iskusstvo Publishers,1978.

[29]新疆文物考古研究所《特克斯县叶什克列克墓葬发掘简报》,《新疆文物》2005年第3期。

[30]新疆维吾尔自治区文物事业管理局等《新疆文物古迹大观》,第370页,新疆美术摄影出版社,1999年。

[31]新疆社会科学院考古研究所《新疆阿拉沟竖穴木椁墓发掘简报》,《文物》1981年第1期。

[32]哈密文物志编纂组《哈密文物志》,封面,新疆人民出版社,1993年。

[33]同[1],第105页。

[34]Rowson.J.Steppe,Weapons in Ancient China and the Role of Hand to Hand Combat,《故宫学术季刊》第三十三卷,第1期,2015年。

[35]同[3],第234页。

[36]同[30],第337页。

[37]Erdenechuluun,The Sword of Heaven:Culture of Bronze Artefacts of the Bronze Age and Hunnu Empire,Ulaanbaatar,2011,p.308.

[38]转引自林沄《丝路开通以前新疆的交通路线》,《草原文物》2011年第1期,图六,6~8。

[39]转引自林沄《丝路开通以前新疆的交通路线》,《草原文物》2011年第1期,图六:1。

[40]同[17];宁城县文化馆等《宁城县新发现的夏家店上层文化墓葬及其相关遗物的研究》,《文物资料丛刊》(9),文物出版社,1985年。

[41]Michail Petrovic Grjayznov,Der GroβKurgan vo n Arzan in Tuva,Südsibirien,Verlag C.H.Beck München,1984(格拉亚兹诺夫《南西伯利亚图瓦的阿尔然土冢》,第31页,慕尼黑,1984年)。

[42]河北省文化局文物工作队《河北青龙抄道沟发现一批青铜器》,《考古》1962年第12期。

[43]同[5]。

[44]见杨建华《商周时期中国北方冶金区的形成——商周时期北方青铜器的比较研究》,《边疆考古研究》(第6辑),科学出版社,2007年。

[45]Erdenechuluun,The Sword of Heaven:Culture of Bronze Artefacts of the Bronze Age and Hunnu Empire,Ulaanbaatar,2011(额尔德尼楚仑《天堂之剑:青铜时代的青铜器与匈奴帝国文化》,乌拉巴托,2011年)。

[46][日]宫本一夫《中国古代北疆史の考古学的研究》,图38、39,中国书店,2000年。

[47]同[2]。

[48]同[42]。

[49]邵会秋、杨建华《塞伊玛—图尔宾诺遗存与空首斧的传布》,《边疆考古研究》(第10辑),科学出版社,2011年。

[50]Давыдова А.В.,Иволгинский могилъник,Издате-лъство Цен тр “ Петербур гское Востоковеде-ние”,-Санкт-Петербург,1996(达维多娃《伊沃尔加墓地》,圣彼得堡,1996年);Миняев С.С.,Дырестуйский могилъник, -Санкт-Петербург,Европейский дом,1998(米尼亚耶夫《德列斯图依墓地》,圣彼得堡,1998年)。

[51]Давыдова А.В.,Иволгинский могилън ик,Издателъство Центр “Петербургское Востоков-едение”,-Санкт-Петербург,1996(达维多娃《伊沃尔加墓地》,第89 页,圣彼得堡,1996年)。

[52]同[27],第455页。

[53]内蒙古文物考古研究所《凉城崞县窑子墓地》,《考古学报》1989年第1期。

[54]宁夏文物考古研究所《宁夏彭堡于家庄墓地》,《考古学报》1995年第1期。

[55]同[53]。

[56]同[54]。

[57]内蒙古文物考古研究所等《包头西园春秋墓地》,《内蒙古文物考古》1991年第1期。

[58]内蒙古文物工作队《毛庆沟墓地》,《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986年。

[59]参见宁夏文物考古研究所等《宁夏彭阳县张街村春秋战国墓地》,《考古》2002年第8期;伊克昭盟文物工作站《伊金霍洛旗石灰沟发现的鄂尔多斯式文物》,《内蒙古文物考古》1992年第1、2 期。

[60]同[37],第226~232页。

[61]Миняев С.С.,Дырестуйский могилъник,-Санкт-Петербург,Европейский дом,1998(米尼亚耶夫《德列斯图依墓地》,第194页,圣彼得堡,1998年)。

[62]14参见内蒙古博物馆等《内蒙古准格尔旗玉隆太的匈奴墓》,《考古》1977年第2期;15 参见[37],第56~60页;16参见[61],第202页。

[63]17出自阿鲁柴登,参见田广金、郭素新《内蒙古阿鲁柴登发现的匈奴遗物》,《考古》1980 年第4期;18出自德列斯图伊,参见[61],第118页。

[64]19参见伊克昭盟文物工作站《内蒙古东胜市碾坊渠发现金银器窖藏》,《考古》1991年第5期;20参见[37],第39、40页;21参见[61],第219页。

[65]朱凤瀚《中国青铜器综论》,第586页,图五二六:4、5,上海古籍出版社,2009年。

[66]23出自毛庆沟,参见内蒙古文物工作队《毛庆沟墓地》,《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986年;24出自外贝加尔,参见Parzinger, Hermann,Die frühen V lker Eurasiens Vom Neolithikum zum Mittelalter,C.H.Beck,2006(帕尔辛格《欧亚草原从新石器到中世纪的古代人群》,第766页,贝克出版社,2006年)。

[67]同[61],第216页。

[68]张家口白庙墓地,中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队资料。

[69]Yangjianhua,Gender Relationships among the “Xiongnu” as Reflected in Burial Patterns,Xiongnu Archaeology Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia,Bonn,2011.

[70]同[58]。

[71]潘其风《从颅骨资料看匈奴人种》,《中国考古学研究——夏鼐先生考古五十年纪念论文集》(2),科学出版社,1986年。

编 者 按:原文载于《文物》2017年第6期,如引用请据原文。

文稿审核:包·苏那嘎

排版编辑:武 彬