[摘要]中国北方与欧亚草原的交往是以亚洲草原为主,分为东部文化交往区和西部交往区。东区最发达的时期是商末周初,它的范围向西推到了米努辛斯克盆地;西区最发达的时期是东周时期,它的东界到达蒙古国中部到太行山一线。到了战国晚期和汉代初期,长城的建立使得中国北方地区人群产生了分化,部分早先南下的北亚人群则退到长城以北并结合了西面欧亚草原的文化因素形成了特有的匈奴文化。在强大的匈奴联盟时期,中国北方与东部的蒙古高原以及与西部内陆亚洲山麓地带的交往几乎停滞了,正是这个原因导致了丝绸之路开通。中国与欧亚大陆交往的前沿是中国北方与欧亚草原,这种交往路线和方式的改变,导致中国和欧亚大陆交往进入了新的时代。

[关键词]匈奴联盟;丝绸之路;中国北方;欧亚草原;文化交往

在秦汉帝国之后,中国历史进入一个新的时代。这个时期在中国北方和相邻的欧亚草原也发生了两件大事:一个是在东部形成了强大的匈奴联盟,另一个是在西边开通了丝绸之路。这两件大事的发生都与中国北方地区文化存在着紧密联系。目前,对于中国北方青铜时代至早期铁器时代的考古发现与物质文化面貌研究已经相当深入;对于欧亚草原同时代的了解正在逐渐全面和系统。在这两项研究的基础上,我们将从宏观上来探讨中国北方与欧亚草原的联系,试图揭示匈奴联盟与丝绸之路的孕育过程。

欧亚草原是世界上最宽广的一个草原地带,它西起欧洲多瑙河下游,东至中国的大兴安岭,东西绵延一万多公里。这一地带基本属于温带大陆性气候,干燥少雨,土壤较为贫瘠,不适宜耕种,但丰富的草场资源为畜牧业的发展提供了便利的条件,因此几千年来畜牧业一直是这一地区居民的主要经济方式。整个欧亚草原可以乌拉尔山为界分为西部的欧洲草原与东部的亚洲草原。中国北方位于亚洲草原的南缘,从地理位置与文化交往看,中国北方与欧亚草原的联系可以分为两个方向:一个是位于中国北方北部的蒙古高原东部与外贝加尔地区;另一个是中国北方西北部的“亚洲内陆山麓地带”(Inner Asian Mountain Corridor,包括萨彦岭、阿尔泰山脉和天山山脉由东北向西南延伸的地带)。[1]这东西两个方向上千年的文化交往,构成了秦汉时期匈奴帝国的兴起与丝绸之路的历史背景。

一、中国北方和蒙古高原冶金区的发展与匈奴联盟的兴起

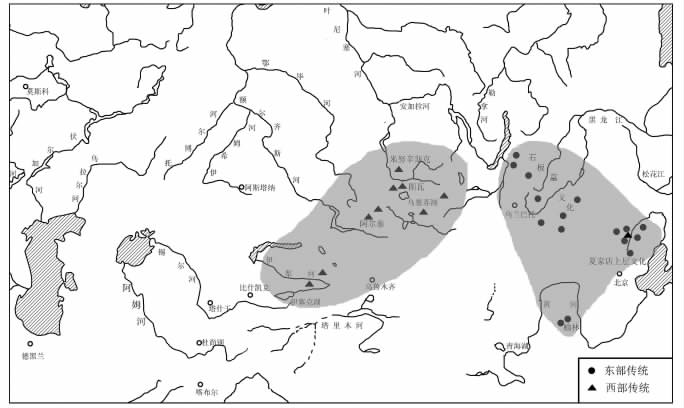

中国北方和蒙古高原冶金区[2]的兴起和发展是中国北方青铜文化与蒙古和外贝加尔地区文化联系的重要体现。中国北方和蒙古高原冶金区形成并繁荣于商代晚期。在中国北方与蒙古高原地区广泛分布着一种环首翘尖刀,主要出现在中国北方的最北部地区(最近发现的一件出自陕西榆林[3]),从早到晚可以看到明显的演变过程,而且早晚形制变化在中国北方和境外蒙古和外贝加尔基本是同步的。这种刀的分布区域也正是后来夏家店上层文化和石板墓文化的分布区域,说明中国北方与蒙古和外贝加尔地区文化有很大的相似性,属于同一个冶金区(图1),而且这个冶金区的雏形从夏时期就已经出现了。联珠饰也是夏家店上层文化和石板墓文化最常见的装饰品,从目前发现来看,最早的联珠饰发现在夏时期的四坝文化[4]与天山北路文化中[5]。这两个文化的青铜器大多数来自于亚洲内陆山麓地带,所以这里的联珠饰应当看成是来自东部的文化影响。将来很有可能在中国北方的东部地区和蒙古高原也发现相当于夏时期的同类器物。

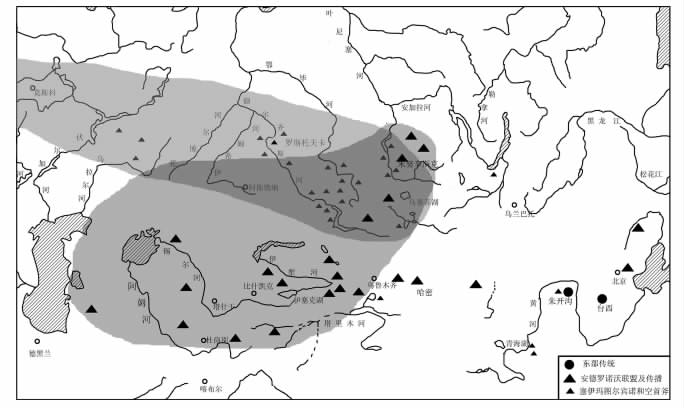

(1)公元前2千纪初欧亚草原各地早期金属分布示意图

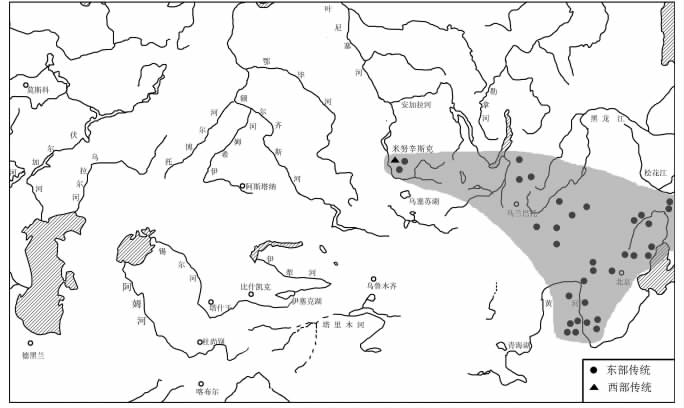

早商时期中国北方地区的青铜制造技术已经非常成熟,北方各地都出土了一定数量的青铜器,尤其是在内蒙古中南部的朱开沟文化中出土了目前中国北方发现最早的青铜短剑和刀身较长的环首刀。[6]但由于出土资料的限制,我们还无法在蒙古和外贝加尔地区找到更多可以对比的青铜器。在朱开沟文化中广泛流行一种肥袋足的蛇纹鬲,类似风格的陶鬲在蒙古和外贝加尔地区也有较多发现。这种广泛分布的蛇纹陶鬲可以看做是二者联系的重要佐证。这种器物在北京昌平张营[7]、辽宁北票康家屯[8]等地也有少量发现,暗示了它的传播路线(图2)。

(2)安德罗诺沃和塞伊玛-图尔宾诺遗存及在亚洲草原的传播示意图

早商文化北方类型的台西遗址位于中原商文化和北方长城地带二者之间,出土了羊首匕、啄戈、环首刀和有銎镞等一些具有特色的青铜器。[9]虽然台西的羊首与商代晚期的兽首在形态上还有很大距离,但是环状耳、凸管状眼睛和小方格纹装饰与晚商时期的北方兽首是相近的。由于在中国北方和境外都未发现这样早的相似遗存,所以台西出土的羊首作为食草动物的兽首装饰,很可能是商周北方青铜器兽首的创作源头。同时这里出土的环首刀和有銎镞也是较为典型的北方青铜器。这个遗址属于早商文化的北方类型,陶器中还兼有涞水富位三期的文化因素,中国最早的北方系青铜器很可能是借助于商文化高超的青铜铸造技术制造出北方文化居民所需要的青铜器而形成的。从这方面看,商文化在中国北方和蒙古高原冶金区的形成过程中发挥了巨大的作用。

中国北方地区不仅与蒙古和外贝加尔地区同属一个冶金区,也是中原与蒙古和贝加尔地区联系的重要渠道。商代方銎无耳系统空首斧的传布是其重要的证据之一。这种空首斧上面往往装饰有竖线纹和乳丁纹,主要为方銎,早期仅在中原、内蒙古中南部和晋陕高原地区发现,后经中国北方传到蒙古和贝加尔湖地区并在大森林南沿流行起来。西周时代,在中国北方这种无耳系统空首斧,整体形制上要显得宽短,斧身也基本不见之前的饕餮纹和十字纹等装饰。[10]而在蒙古和外贝加尔等地同时期流行的无耳空首斧中也基本相似,说明它们与中国北方的联系一直存在。

从商代晚期到西周,中国北方、蒙古和外贝加尔地区都进入了青铜器制作的繁荣期,出现了大量种类和形制相似的青铜器或青铜器组合,在中国北方地区晚商到西周时期就至少存在着以灵石旌介、石楼、保德、西岔、青龙抄道沟、张家园青铜器墓葬、昌平白浮和朝阳赤峰等遗存为代表的八类青铜器组合。这些组合以太行山为界,分属于晋陕高原和燕山南北两个北方地区最为重要的中心。[2]它们在晚商构成了对商王朝来自西北方与东北方的军事威胁。但是更大的威胁应该来自西北方,因为西部晋陕高原的长管銎斧、铃首剑和铜盔等进攻与防御武器发达,反映了战事的频繁,殷墟甲骨文中征伐的内容也可以证明这一点;而东部的燕山南北的刀子种类和数量繁多。晋陕高原和燕山南北这两个中心青铜器对外传播也进一步刺激了中国北方和蒙古高原冶金区的发展(图3)。这一时期蒙古和外贝加尔地区发现的青铜器[11],从种类上和形制上与晋陕高原和燕山南北的青铜器非常相似。例如,两地数量最多的环首、兽首和铃首铜刀,兽首和铃首铜剑以及铜剑的凹格作风都可以看做是中国北方的影响。这些相似特征的青铜器也是中国北方和蒙古高原冶金区形成的重要标志。这个区域的影响甚至到了亚洲内陆山麓地带米努辛斯克盆地的卡拉苏克文化。从这里向东的外贝加尔地区、向南的蒙古高原和中国北方地区之间的广大区域, 发现了一定数量的卡拉苏克式青铜器。这些青铜器,尤其是工具和武器很多都受到中国北方同类器物的影响。以凹格剑、兽首剑、铃首刀剑和弓形器为例,这些器物在米努辛斯克盆地发现的年代都要晚于中国北方或中原地区,而且从铜器形制演变上看,米努辛斯克的这些铜器大都属于晚期形制。这些铜器的起源目前还不十分清楚,但是有部分证据可以证明是起源于商文化区的北方。例如河北北部的青龙[12-13]等地的兽首刀剑,逐渐向北越过燕山,经过蒙古高原达到外贝加尔和米努辛斯克盆地。商王朝西北的柳林县高红[14]的铜盔,可能是商代殷墟铜盔的地方化结果。这种铜盔从殷墟到南流黄河,再到燕山以南的昌平白浮墓葬,然后到燕山以北的夏家店上层文化,最后到达更北的蒙古高原,这是一条连接长城沿线到长城以外再到蒙古高原的青铜时代北方青铜器的传布路线。[15]另外,在米努辛斯克盆地还发现了少量的三足蛋形瓮。[16]这种起源于龙山时代晚期的晋中地区并广泛分布于中国的内蒙古中南部、南流黄河两岸、晋中和关中地区的陶器在米努辛斯克盆地的出现,无疑是中国北方文化外传的一个佐证,并且超出了青铜器传播的意义,具有更深层次的文化交往。当然,这一时期米努辛斯克盆地与中国北方和中原地区关系是互有交往的,米努辛斯克盆地流行的菌首刀剑也传布到了中国北方地区。但从年代上看,中国北方对米努辛斯克盆地的影响发生得比较早,商代晚期就已经开始。殷墟妇好墓出土的与青龙抄道沟相近的曲柄刀[17]说明北方青铜器可以早到殷墟二期;而米努辛斯克盆地对中国北方的影响发生相对较晚,大量出现菌首作风的昌平白浮墓[18]的年代不晚于西周中期。

(3)商末周初中国北方和蒙古冶金区的形成和扩张示意图

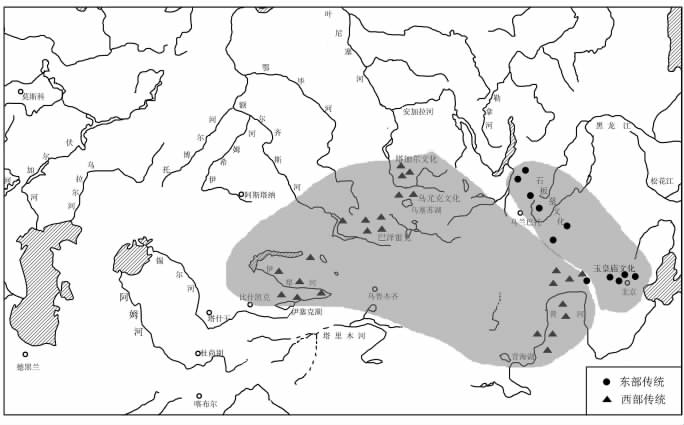

在西周晚期到春秋早期,中国北方地区夏家店上层文化进入了繁荣期,蒙古和外贝加尔地区则是石板墓文化的分布范围。虽然目前发现的石板墓文化早期材料比较零散,但显示了它与夏家店上层文化的联系非常广泛。这种联系从相当于西周早中期的夏家店上层文化的形成期就已经出现,到繁荣期有进一步加强的趋势。首先,在铜盔、空首斧和弓形器等功能性青铜器上,二者存在很大的相似性,表明了它们之间的紧密联系。除了功能性青铜器外,夏家店上层文化与石板墓文化的装饰品和装饰风格的联系更加广泛,这是与形成期最大的区别。[19]形成期的刀剑上的动物装饰主要是剑首与刀首的兽首,保留了商周之际北方青铜器的特点,而繁荣期刀剑上流行在柄部装饰成排的动物纹,这是西周时期到两周之际新的装饰风格。更重要的是两地在装饰品方面出现了极大的相似性:勺形饰、弹簧形耳环、双尾饰、联珠饰以及成排“S”纹的饰牌,无论从造型还是装饰上二者都非常一致,甚至很多器物在两个文化中都能找到形制完全相同的标本。夏家店上层文化与早期石板墓文化在武器、工具和装饰品等各种铜器上的相似性,凸显了二者间非常密切的关系,尤其是形制一致的装饰品和相似的装饰风格更表明中国北方地区与蒙古和外贝加尔地区人群可能存在着贸易或迁徙等深层次的交流,文化认同进一步加深(图4)。

(4)西周晚期春秋早期东西区文化的对峙示意图

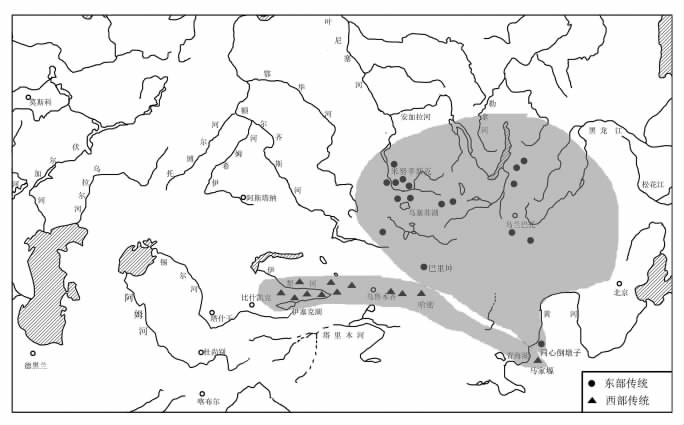

到春秋战国时期,中国北方和蒙古高原等地都先后进入了游牧时代,各地联系进一步加强,在长城沿线形成了中国北方文化带。这一时期的冀北山地与蒙古高原等地仍然延续着上一阶段的联系,在蒙古高原发现的非常有特点的联珠棍形饰件,在东周时期冀北地区小白阳墓地[20]、玉皇庙墓地[21]以及鄂尔多斯地区[22]也都有发现。这个时期虎形装饰在中国北方和蒙古高原广泛流行,从春秋早期单体虎饰牌,到春秋晚期之后的多体虎形饰牌再到战国晚期P字形虎饰牌,虎形装饰种类及演变都显示了中国北方东部和蒙古地区是虎形饰牌的重要起源地,并逐渐向西传布到整个北方系青铜文化的分布区。值得注意的是,中国北方文化带东部的冀北地区,基本不见北方文化带西部常见的南西伯利亚的影响,例如双鸟回首剑和鹤嘴斧以及动物形立兽,蒙古高原和贝加尔地区也同样不见此类器物。所以说斯基泰一西伯利亚的影响东界大致在蒙古国的中部和中 国北方的太行山一线,这应当是当时中国北方和蒙古高原冶金区的西界(图5)。

(5)东周时期东西区文化关系示意图

战国时期的中国北方是剧烈的人群流动与融合时期。从各地墓葬中的人种鉴定结果看,既有本地的古华北类型,也有北上的古中原人,还有从蒙古高原南下的北亚人,即中国文献中所说的胡人。[23]在战国晚期,战国七雄中的燕、赵和秦不断向北扩张,为了防止胡人的南下纷纷修建长城,这使得自夏代以来形成的中原、北方、草原的三分式格局变成了中原与草原的二分式格局,中国北方被消解了,这个中原与草原之间的“缓冲区”消失了。北方居民大部分融入了中原文化,汉代以后古华北类型人种的消失就是有力的证据;北方居民的另一部分以南下的北亚人为主体,他们由于难以接受以农业为主的生活方式,北退到长城以北,变成真正意义的草原游牧人。在秦汉交替之际,他们逐渐形成了以冒顿单于为首的匈奴联盟,开始与秦汉王朝抗衡。我们有理由推测,最早的匈奴人应该就是南下到中国北方长城沿线的北亚人,他们带有石板墓文化的遗风,例如分尾式和圆崟孔的骨镰和积石墓的习俗,但更大量的是接受了战国时期北方文化带的动物装饰风格。所以在我们发现的中国北方文化带的战国晚期长城以北的遗存中,很可能就包含了早期匈奴遗存,只是由于发现数量很少,与中国北方文化特征差别不大,难以辨识。

通过以上分析可以看出,外贝加尔和蒙古高原与南部的中国北方地区联系密切,属于一个大的冶金区。从夏时期中国北方和蒙古冶金区雏形的出现,到商周时期这个冶金区的发展和繁荣,再到战国晚期和秦汉时期匈奴的兴起,这个南北向的通道延续了上千年。中国北方与蒙古和外贝加尔地区的这种密切联系也是后来匈奴联盟形成的重要基础。

二、中国北方和亚洲内陆山麓地带的交往与丝绸之路的形成

亚洲内陆山麓地带主要包括米努辛斯克、图瓦、阿尔泰和中亚天山七河等地区,这些地区与中国北方地区的联系也发生得非常早,而且在中国北方青铜文化形成和发展中发挥了重要作用。

在夏至早商时期,第一个与境外联系密切的就是西北地区的齐家文化。齐家文化的铜器很多都是采集和调查所得,通过欧亚大陆早期铜器发展规律来看,这些铜器实际是一个不同时期的混合体。这里铜器大部分都与境外的铜器有联系,从具体形制上看主要来自中亚绿洲地区和亚洲草原地区(图1)。其中锥凿等尖刃器和平板斧是来自中亚绿洲地区的影响,柄部有纹饰的环首刀和空首斧则是接受了亚洲草原地区的影响。但这些外来影响是被加以改造的,所以我们看到齐家文化存在外来影响又与境外器物不完全相同。[24]稍晚于齐家文化的天山北路文化和四坝文化冶铜业已经进入了一个成熟稳定的发展阶段,这两个文化中有部分铜器从形制上看与齐家文化最晚期的铜器相联系,但权杖头、透銎斧、有銎矛和三叉护手剑等铜器却体现了外来的西方传统。例如权杖头是典型的西方系统的器物,在近东和埃及发现的数量多且年代早,中国境内出土较为零星且多出于西北地区,权杖头在中国北方的发现无疑是早期东西方文化交流的重要见证。[25]有銎矛在欧亚草原出现和发展是一个连续的过程,在中国找不到这一发展过程,四坝文化的有銎矛应该是对欧亚草原铜矛的一种仿制。总体看来,这一阶段中国西北地区青铜文化中很多铜器都与外来的影响有关,这些影响来自不同地区,也通过不同途径。当然都是通过亚洲内陆山麓地带传播的,只是目前还无法明确具体的传播路线。

在公元前2千纪中叶,欧亚草原地区晚期青铜文化处于扩张的高峰期,在这一过程中与中国北方和新疆地区存在着联系的主要有两类遗存(图2),一类是草原地区安德罗诺沃文化联盟。安德罗诺沃文化联盟在欧亚草原青铜文化的发展过程中发挥了非常重要的作用,其文化扩张和人群迁徙对中国新疆和北方地区也产生了较大的影响。不仅在其繁荣期控制的范围东界已经到达了新疆的天山地区[26],同时它的有銎战斧也随着扩张而传布到吐鲁番和哈密等地[27]。此外中国北方各地出土的喇叭形口耳环也可能是与安德罗诺沃遗存的扩张有关。[28]虽然同属安德罗诺沃系统的耳环,但中国北方地区人群只是借鉴了这种耳环的形状和制作方法。需要指出的是,安德罗诺沃人群向东扩张遭到了甘青地区的具有东方传统的彩陶文化和在其影响下的新疆本地文化的强烈阻击。在焉耆盆地新塔拉遗存和尼雅北部类型中,我们都可以看到两种系统文化较量的证据,这可能也就是安德罗诺沃的东扩止步于新疆中部的重要原因。[29]同时中国北方地区流行的战斧在公元前2千纪晚期向西传播到新疆的哈密和吐鲁番地区。[27]但是中国北方向西传到新疆的器物并没有穿越新疆到达新疆西部;同样,欧洲草原向东的影响也没有穿越新疆达到河西走廊。这说明这个时期新疆东西部分别受到来自东方和西方的影响,但是它作为东西方文化的通道尚未贯通。另外一类对中国北方和新疆地区也产生了很大影响的是森林草原地带的塞伊玛—图尔宾诺遗存。[30]塞伊玛—图尔宾诺遗存青铜铸造工艺非常发达,其中最具特色的带耳空首斧的传播是欧亚草原地区人群交往的重要体现。这种带耳系统空首斧在商代就已经出现在中国新疆和甘青地区,从西北到内蒙古中南部地区,再到中原、冀北地区和辽西地区[10],从中我们可以勾勒出这样一条带耳系统空首斧的传播路线。除了空首斧外,还有一种被称为塞伊玛—图尔宾诺式铜矛, 在中国境内分布也十分广泛,在青海[31]、陕西、山西(均收藏于陕西和山西省博物馆)、河南[32]和辽西[33]等地区都有发现。虽然铜矛都是当地的仿造品,而非直接以成品的形式传入的,但中国境内发现的此类铜矛,无疑与境外的塞伊玛—图尔宾诺遗存相关。

在西周晚期到春秋早期,欧亚草原处于畜牧向游牧经济的转变期,很多地区人群在生产技术、社会结构和意识形态上都发生了重大的改变。属于这个时期的遗存各地发现都很少,在黑海沿岸有前斯基泰文化,图瓦有阿尔然王冢,中国有东北地区的夏家店上层文化,蒙古高原与外贝加尔地区有石板墓文化(图4)。其中阿尔然王冢是西伯利亚地区的典型代表,很多因素被看成是黑海沿岸的斯基泰文化的前身,属于亚洲内陆山麓地带的早期游牧文化。夏家店上层文化是中国北方和蒙古高原冶金区的典型遗存,它始终与石板墓有着密切的联系,但是在繁荣期出现了与南西伯利亚地区遗存有着相似的文化面貌。夏家店上层文化与阿尔然1号冢相似的比较少,主要是平首刀剑和卷曲动物纹,该文化流行的装饰繁缛的短剑、青铜马衔与马镳等器物风格更多与阿尔然2号王冢相似,两者的相似当是反映了时代的特征。因此夏家店上层文化繁荣期年代可能略晚于阿尔然1号冢,而稍早或与阿尔然2号冢同时。这种同步发展现象,反映了草原之间频繁的文化交往。这种联系也体现在夏家店上层文化发现的流行于前斯基泰文化中的前开脸顶部中间出弧尖M形头盔。在黑海北岸遗存中出现了许多与南西伯利亚地区形制完全一致的器物,如两头为菌首的三孔马镳和三翼珠形饰等,这可能说明了黑海北部斯基泰文化形成过程中融入部分南西伯利亚早期游牧文化人群。欧亚草原的欧洲部分与亚洲部分交往路线在这一时期彻底打通,整个草原地区第一次构成了一个大的整体。而图瓦和米努辛斯克地区则可能是这个整体的中心地区。这也是公元前7世纪后整个草原游牧时代形成的基础。

进入东周时期,整个内陆亚洲山麓地带内游牧经济已经普遍化。各个地区都已经具备了成熟的武器、车马器与动物装饰这三要素。在整个早期游牧时代它们与中国北方地区的联系则可以分为三个阶段(图5)。

第一阶段,大约在公元前8—6世纪,这个阶段中国北方仍然保持着自青铜时代以来的与米努辛斯克盆地的联系,其中最有代表性的就是双鸟回首剑和鹤嘴斧的传播,这两种器物往往共出,可互为佐证。从数量和形制上看存在由西向东传播的趋势,早期形制往往出于图瓦和米努辛斯克等地,这两个地区也最为发达。中国北方地区的双鸟回首剑最早见于春秋中晚期的银川南部的中宁地区[34],然后在春秋战国之际到达内蒙古鄂尔多斯高原的桃红巴拉[35],战国早期见于内蒙古岱海地区的毛庆沟和新店子[36-37]等墓地,到了战国中期见于河北怀来北辛堡墓地[38],鹤嘴斧与这种短剑基本共出。它们在中国北方的出现应该是图瓦和米努辛斯克等地影响的结果。同样体现与米努辛斯克和图瓦等联系的还有立兽装饰和带柄形镜,但这两种器物在中国北方出现的年代比较晚。以立兽装饰为例,均出自战国中期以后的墓葬(内蒙古玉隆太[39]、速机沟[40]和瓦尔吐沟河[22]),因此与双鸟回首剑和鹤嘴斧不同的是,中国北方人群接受这种装饰性器物的时间要晚一些。

第二阶段,公元前5—3世纪,这个时期各地铁器更加普及,器物形制也趋向统一,文化交往进一步加强。以巴泽雷克文化为代表[41]的阿尔泰地区游牧部落异军突起,在整个内陆亚洲山麓地带发挥着重要作用,成为新的中心。中国北方地区受到这个中心的强烈影响,而且这种影响主要体现在装饰性器物上。巴泽雷克文化流行的翻转动物纹、有角神兽和展翅造型的鸟饰件等,都出现在中国北方地区纳林高兔[42]、西沟畔[43]、阿鲁柴登[44]和固原红庄[45]等墓地。但 中国北方地区的这些器物年代基本都在战国中期以后,均可以视为来自阿尔泰地区的影响,传播的路线则可能是从阿尔泰经蒙古到中国北方地区。同时起源于蒙古东部和中国北方的虎形装饰也通过这条路线影响到了阿尔泰地区。因此,这也是一条双向交流的通道。

第三个阶段,公元前3世纪之后,匈奴文化在蒙古高原兴起并迅速向外扩张,迫使中国北方人群寻求新的交流通道,与天山七河地区的直接联系就发生在这个时期。其中最具代表性的就是甘肃张家川马家塬墓葬与七河地区的伊塞克古冢的联系。他们都追求豪华装饰效果,大量使用金箔与银箔装饰。动物装饰均用平面的二维浮雕表现,金银饰片中的动物造型主要有四肢分立的北山羊和身体用纵向条纹与横断节段纹的猫科动物。从装饰母题到制造的细节;从装饰方法到装饰效果,这两地墓葬都具有很大的相似性,体现了二者的密切联系。[46]从文化传统上看,这种传播的方向应该是从西向东,而且这两地之间的新疆地区也不是空白的。从最西边伊犁地区的特克斯县、新源,然后往东是阿拉沟墓葬,再到最东面的哈密地区都可以找到这种联系的蛛丝马迹。[47]相关的遗存都分布在天山沿线,说明到战国晚期天山已经成为连接关中地区与哈萨克斯坦草原的通道。这条路线的贯通改变了新疆原来作为东西文化影响接受者的格局而真正成为东西交通的通道,这也是丝绸之路的雏形,在中西交通历史上有着十分重要的意义(图6)。东周时期是丝绸之路孕育的最后时期,中国北方与亚洲内陆山麓地带的联系先是与高纬度的西萨彦岭的米努辛斯克盆地和图瓦地区,然后向南与阿尔泰山区的联系,最后到了低纬度的天山地带,新疆作为东西方交流的通道是逐渐形成的。所以汉代张骞通西域并不是真正意义的“凿空”,在此之前已经存在着上千年的民间的草原金属之路。

(6)丝绸之路的开通示意图

三、结语

梳理中国北方与欧亚草原的联系,呈现的是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽交织起来的画面。这是一幅从公元前2千纪到公元前后长达2000年的中国北方与欧亚草原以金属为代表的文化交往的历史画卷。从这幅画面上我们可以看出,中国北方与欧亚草原的交往是以亚洲草原为主,分为东部文化交往区和西部交往区。究竟是西风东进还是东风西渐,每一个时代都是不同的。东区最发达的时期是在公元前2千纪后半叶的商末周初,它的范围向西推到了米努辛斯克盆地(图3);西部最发达的时期是在公元前1千纪中叶的东周时期,它的东界到达蒙古国中部到太行山一线(图5),所以米努辛斯克盆地和蒙古国中部是东西区交汇地区。尤其是在米努辛斯克盆地,这里建立起来的考古学年代序列,即阿凡纳谢沃—奥库涅夫—安德罗诺沃—卡拉苏克—塔加尔文化,而各文化相对应的主要人种为欧罗巴人种—蒙古人种—欧罗巴人种—蒙古人种—欧罗巴人种这样的交替面[16][48],所以米努辛斯克盆地的青铜时代到早期铁器时代的人种构成就是亚洲草原东西传播的风向标。东部和西部两个交往区有很大的不同。东部交往是南北向的,主要是与蒙古高原和外贝加尔地区的联系,这里文化相对封闭,文化传统稳定,所以形成了中国北方—蒙古高原冶金区,而且交往的主体是以中国北方为主。西部的交往是东西向的,面对的是广大的亚洲草原,它的西边还有黑海沿岸的欧洲草原,所以中国北方与西部的交往地区不固定,以早期游牧时代为例,从米努辛斯克到阿尔泰再到天山,不同时代之间缺少连续性,所以与西部交往的情况更加复杂,而且中国北方基本是传播的接受者。

到了公元前1千纪末叶,由于长城的建立,使得中国北方地区人群产生了分化,当地居民大部分融入了中原文化,而另外一部分早先南下的北亚人群则退到长城以北。在汉武帝抗击匈奴的过程中,他们不断北退,并结合了西面欧亚草原的文化因素形成了特有的匈奴文化。匈奴联盟以漠北为基地,不断南下侵犯中国北方与中原,并大规模向西部草原扩张,新疆巴里坤草原战国晚期遗存和米努辛斯克盆地塔加尔晚期的捷西期遗存中都有大量的匈奴因素,说明匈奴文化已经达到了那里,而且实力非常大。在强大的匈奴联盟时期,中国北方与东部的蒙古高原以及与西部内陆亚洲山麓地带的交往几乎停滞了(图6)。这种交往只得改道沙漠绿洲,丝绸之路应运而生了。中国与欧亚大陆交往的前沿是中国北方与欧亚草原,这种交往路线和方式的改变,导致中国和欧亚大陆交往进入了新的时代。延续了两千多年的草原金属之路对于匈奴帝国的兴起和丝绸之路的建立以及对后来的欧亚大陆桥的历史,都有着深远的历史影响。

参考文献

[1]Frachetti M D.Multiregional emergence of mobile pastoralism and nonuniform institutional complexity across Eurasia.Current Anthropology,2012,53(1).

[2]杨建华:《商周时期中国北方冶金区的形成—商周时期北方青铜器的比较研究》,《公元前2千纪的晋陕高原与燕山南北》,北京:科学出版社,2008年.

[3]陕西省考古研究院:《陕北出土青铜器》,成都:巴蜀书社,2009年.

[4]李水城、水涛:《四坝文化铜器研究》,《文物》,2000年3期.

[5]吕恩国、常喜恩、王炳华:《新疆青铜时代考古文化浅论》,《苏秉琦与当代中国考古学》,北京:科学出版社,2001年.

[6]内蒙古文物考古研究所等:《朱开沟—青铜时代早期遗址发掘报告》,北京:文物出版社,2000年.

[7]北京市文物研究所等:《昌平张营》,北京:文物出版社,2007年.

[8]辽宁省文物考古研究所:《辽宁北票市康家屯城址发掘简报》,《考古》,2001年8期.

[9]河北省文物研究所:《藁城台西商代遗址》,北京:文物出版社,1985年.

[10]邵会秋、杨建华:《塞伊玛—图尔宾诺遗存与空首斧的传布》,《边疆考古研究》第10辑,北京:科学出版社,2011年.

[11]Erdenechuluun. The sword of heaven:Culture of bronze artefacts of the Bronze Age and Hunnu Empire. Ulaanbaatar,2011.

[12]河北省文物局文物工作队:《河北青龙县抄道沟发现一批青铜器》,《考古》,1962年12期.

[13]锦州市博物馆:《辽宁兴城县杨河发现青铜器》,《考古》,1978年6期.

[14]杨绍舜:《山西柳林县高红发现商代铜器》,《考古》,1981年3期.

[15]杨建华:《夏家店上层文化在北方青铜器发展中的传承作用》,《边疆考古研究》第7辑,北京:科学出版社,2008年.

[16]Gryaznov M P.The ancient civilization of Southern Siberia. New York: Cowles Book Company,1969.

[17]中国社会科学院考古研究所:《殷墟妇好墓》,北京:文物出版社,1980年.

[18]北京市文物管理处:《北京地区的又一重要考古收获—昌平白浮西周木椁墓的新启示》,《考古》,1976年4期.

[19]杨建华、张盟:《阿尔然大墓在欧亚草原早期铁器时代的作用—兼论中东部文化的分界》,《边疆考古研究》第12辑,北京:科学出版社,2012年.

[20]张家口市文管所、宣化县文化馆:《河北宣化县小白阳墓地发掘报告》,《文物》,1987年5期.

[21]北京市文物研究所:《军都山墓地—玉皇庙》,北京:文物出版社,2007年.

[22]内蒙古文物工作队:《鄂尔多斯式青铜器》,北京:文物出版社,1986年.

[23]张全超:《内蒙古和林格尔县新店子墓地人骨研究》,北京:科学出版社,2010年.

[24]杨建华、邵会秋:《中国早期铜器的起源》,《西域研究》,2012年3期.

[25]李水城:《权杖头:古丝绸之路早期文化交流的重要见证》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》,2005年.

[26]邵会秋:《新疆地区安德罗诺沃文化相关遗存探析》,《边疆考古研究》第8辑,北京:科学出版社,2009年.

[27]邵会秋、杨建华:《欧亚草原与中国新疆和北方地区的有銎战斧》,《考古》,2013年1期.

[28]林沄:《夏代的中国北方系青铜器》,《林沄学术文集(二)》,北京:科学出版社,2008年.

[29]邵会秋:《东西方文化早期的碰撞与融合—从新疆史前时期文化格局的演进谈起》,《社会科学战线》,2009年9期.

[30]切尔内赫、库兹明内赫:《欧亚大陆北部的古代冶金:塞伊玛—图尔宾诺现象》,北京:中华书局,2010年.

[31]王国道:《西宁沈那齐家文化遗址》,《中国考古学年鉴(1993)》,北京:文物出版社,1995年.

[32]中国社会科学院考古研究所等:《2008年河南省南水北调工程文物保护项目淅川下王岗遗址发掘新收获》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》,2009年.

[33]李刚:《中西青铜矛比较研究》,《中国历史文物》,2005年6期.

[34]钟侃:《宁夏中宁县青铜器短剑墓清理简报》,《考古》,1987年9期.

[35]田广金:《桃红巴拉的匈奴墓》,《考古学报》,1976年1期.

[36]内蒙古文物工作队:《毛庆沟墓地》,《鄂尔多斯式青铜器》,北京:文物出版社,1986年.

[37]内蒙古文物考古研究所:《内蒙古和林格尔县新店子墓地发掘简报》,《考古》,2009年3期.

[38]刘来成:《河北怀来北辛堡战国墓》,《考古》,1966年5期.

[39]内蒙古博物馆、内蒙古文物工作队:《内蒙古准格尔旗玉隆太的匈奴墓》,《考古》,1977年2期.

[40]盖山林:《内蒙古自治区准格尔旗速机沟出土一批铜器》,《文物》,1965年2期.

[41]Rudenko S I.Frozen Tomb of Siberia The Pazyryk Burials of Iron Age Horsemen. University of California Press,1970.

[42]戴应新、孙家祥:《陕西神木县出土匈奴文物》,《文物》,1983年12期.

[43]伊克昭盟文物工作站、内蒙古文物工作队:《西沟畔匈奴墓》,《文物》,1980年7期.

[44]田广金、郭素新:《内蒙古阿鲁柴登发现的匈奴遗物》,《考古》,1980年4期.

[45]钟侃、韩孔乐:《宁夏南部春秋战国时期的青铜文化》,《中国考古学会第四次年会论文集》,北京:文物出版社,1983年.

[46]杨建华:《张家川墓葬草原因素寻踪—天山通道的开启》,《西域研究》,2010年4期。

[47]Yang J-H,Linduff K M. A contextual explanation for“Foreign”or“Steppic”factors exhibited in burials at the Ma-jiayuan cemetery and the opening of the Tianshan Mountain Corridor.Asian Archaeology,2012(1).

[48]吉谢列夫:《南西伯利亚古代史》(上),乌鲁木齐:新疆社会科学院民族研究所,1981年.

编 者 按:原文载于《吉林大学社会科学学报》,第55卷第1期 2015年1月。如引用请据原文。

文稿审核:包·苏那嘎

排版编辑:武 彬