在欧亚草原考古中,塞伊玛—图尔宾诺遗存(Seima-Turbino)很早就引起了学术界的关注,从最早1912年塞伊玛墓地的发掘至今,很多学者对该类遗存都提出过自己的见解,其中最全面的研究成果是俄罗斯学者切尔内赫等人合著的《欧亚大陆北部的古代冶金:塞伊玛—图尔宾诺现象》一书。[2]虽然相关成果较多,但国内外学者在具体问题的认识上还存在着不同意见。2019年12月,上海古籍出版社出版了《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》[3]一书,该书分上下两编,上编介绍和梳理了境外草原和中国境内的出土和博物馆藏的塞伊玛—图尔宾诺遗存的材料(包含大量的器物彩色照片),下编选取了13篇相关的专题研究论文。这本书的出版不仅为我们提供了更多的研究塞伊玛—图尔宾诺遗存的素材,同时也为塞伊玛—图尔宾诺遗存学术讨论提供了新的契机。本文将从《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》一书出发,对塞伊玛—图尔宾诺遗存的相关问题提出一些自己的思考。

一“跨文化现象”还是“考古学文化”

塞伊玛—图尔宾诺遗存资料主要来自塞伊玛(Seima)、图尔宾诺(Turbino)、萨特加(Satga)、列什诺耶(Reshnoe)和罗斯托夫卡(Rostovka)五个大型的墓地,此外,还有包括卡宁山洞祭祀遗址(Kanin cave)和博罗迪诺窖藏(Borodino)以及其他的小墓地出土和零星采集的铜器遗存。根据切尔内赫教授的统计,已经发现的塞伊玛—图尔宾诺类型遗存跨越的范围是非常巨大的,从东面的阿尔泰一直到北欧的芬兰地区,大约有3000000平方公里。[4]他认为一个考古学文化根本无法涵盖塞伊玛—图尔宾诺遗存,因此提出了“跨文化现象”。不过在《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》一书中使用的是“塞伊玛图尔宾诺文化”这一概念。那么,我们如何来判断塞伊玛—图尔宾诺遗存是否是一个考古学文化呢?

“考古学文化”是考古学发展到一定阶段的必然产物,表明了考古学者对考古遗存认识的一次飞跃。这一概念最先应用在北欧、中欧及其邻近地区,中国“考古学文化”的概念是从西方传来的,但也经历了本土化的过程,1959年,夏鼐先生发表了《关于考古学上文化的定名问题》[5]一文,提出了成熟的考古学文化命名的条件和原则,中国考古学界一直以夏鼐先生的意见作为指导,各地命名了一系列考古学文化。

在《中国大百科全书·考古卷》中对考古学文化如此定义:“考古学文化是考古发现中可供人们观察到的属于同一时代、分布于共同地区并且具有共同的特征的一群遗存。”[6]考古学文化不是对单件东西的归类,而是对以“群”为单位的一个个内涵丰富多样的遗存群进行归类。[7]

在考古学文化研究中需要强调特定的组合关系,也就是一个文化不能由一种特征来划分,因为在不同的文化中可能找到类似的文化因素。考古学文化研究要分析典型遗址或墓地的内涵,抓住这个文化的主要内容。[8]对于塞伊玛—图尔宾诺遗存也应该这样研究。

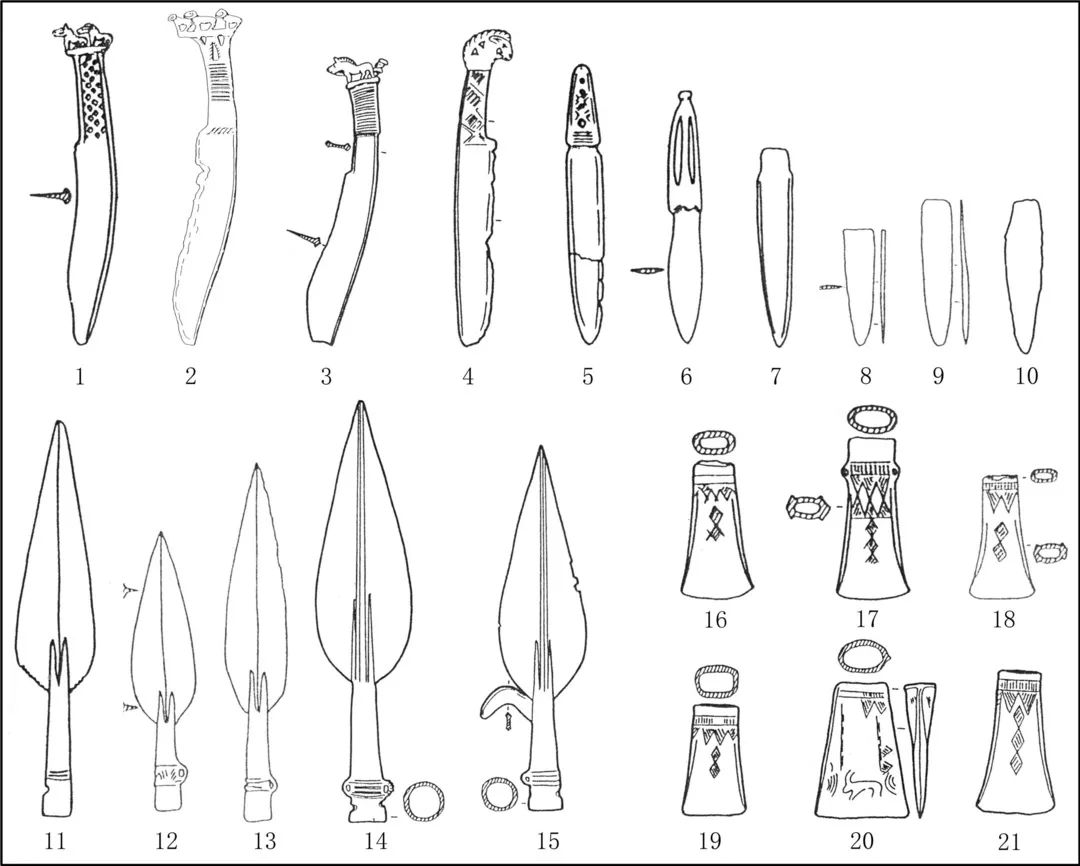

笔者曾专门写过一篇关于塞伊玛—图尔宾诺遗存的文章,从塞伊玛、图尔宾诺和罗斯托夫卡三个典型墓地出发分析了塞伊玛—图尔宾诺遗存的文化内涵。[9]我们发现三个墓地主要随葬品是种类一致的青铜工具和武器组合,这些铜器可以归为两组,第一组是在塞伊玛—图尔宾诺遗存中分布最为广泛的、而在其他文化遗存中非常的少见,也就是塞伊玛—图尔宾诺最具特色的铜器,这一组主要有四种器物:山字形脊铜矛(图一,11-15)、圆銎或椭圆銎空首斧(图一,16-21)、无柄的匕首(图一,5-10)和柄端装饰有动物纹的青铜刀(图一,1-4),这四种器物在所有铜器中所占的比例超过70%。

图一 塞伊玛—图尔宾诺遗存典型铜器

1-4刀;5-10匕首;11-15铜矛;16-21空首斧(4出自叶鲁尼洛,1、5-7、11、16、17出自塞伊玛墓地,2、8、9、12、13、18出自图尔宾诺墓地,其余均出自罗斯托夫卡墓地)

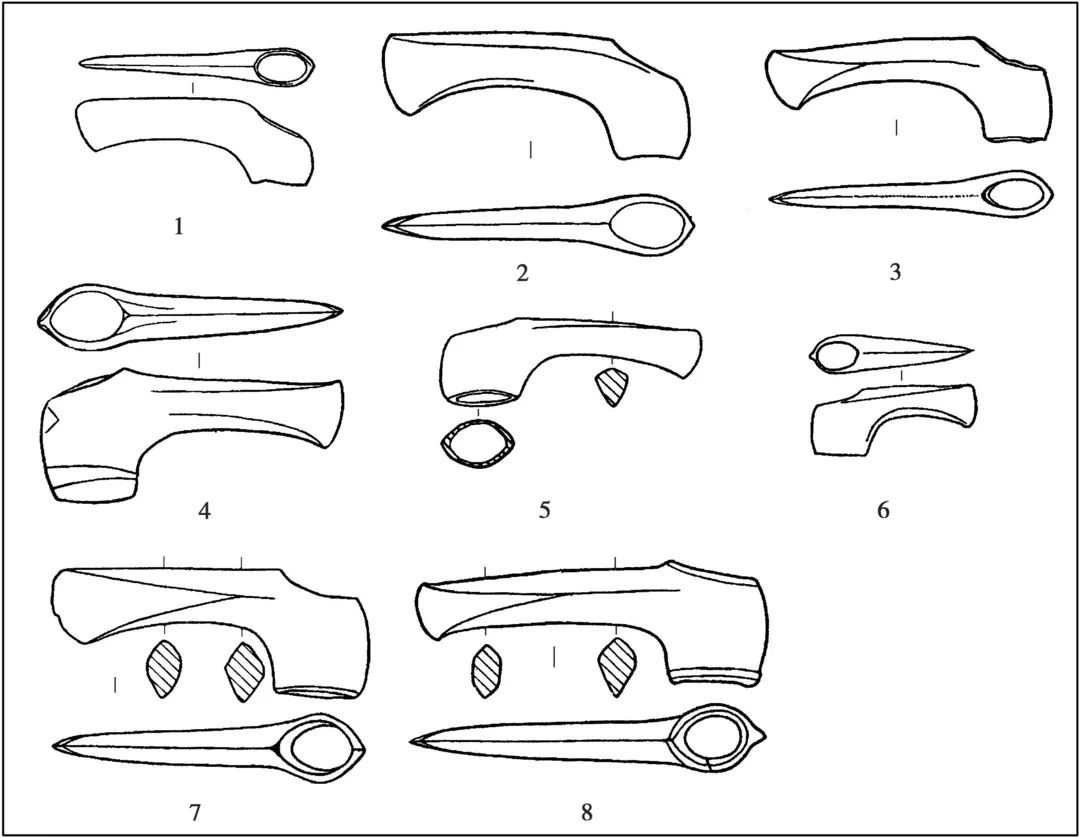

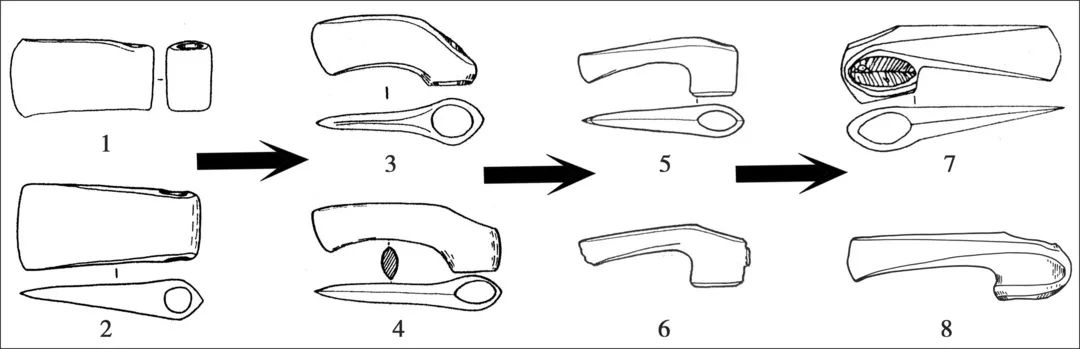

第二组器物在周围其他文化中拥有广泛的分布,这些器物包括有銎战斧(图二)、有柄的匕首、锥和凿等器物,这些青铜器在塞伊玛—图尔宾诺遗存中都有少量发现,但在其南部的其他文化中更为流行。尤其是有銎战斧,这是一种具有砍杀功能的长柄武器,在塞伊玛—图尔宾诺遗存中发现的数量相对较少,可能是因为塞伊玛—图尔宾诺遗存中主要的长柄武器是具有刺杀功能的山字形脊铜矛。相比之下,有銎战斧在草原地区的木椁墓和安德罗诺沃文化区中流行更为广泛。笔者曾对欧亚草原、中国北方和新疆的有銎战斧进行了专门研究,[10]并对战斧的发展演变过程进行了分析,我们发现塞伊玛—图尔宾诺遗存中出土的有銎战斧均为欧洲系统的有銎战斧,这种战斧在草原地区有较为明显的演变(图三)。

图二 塞伊玛—图尔宾诺遗存中的有銎战斧[11]

1-3图尔宾诺墓地;4-6塞伊玛墓地;7穆尔济哈I号墓地;8索科洛夫卡墓地

图三 欧洲系统有銎战斧的发展演变示意图

1竖穴墓文化;2迈科普文化;3波尔塔夫卡文化;4阿巴舍沃文化;5、6阿拉库类型;7、8安德罗诺沃文化区第三阶段遗存

通过对有銎战斧的分析,我们可以看出,欧洲系统的有銎战斧是从西向东发展传布的,也是草原地区最主要的长柄武器。塞伊玛—图尔宾诺遗存中的有銎战斧属于欧洲系统较晚的形制,不是该类遗存最典型的器物,它们很可能是来自南部的草原地区。因此不宜将其他文化或地区发现有銎战斧直接归入塞伊玛—图尔宾诺遗存中。

遗憾的是在我们分析的三个典型墓地中,都没有保留下很好的陶器材料,虽然后来的部分墓地有出土陶器,但都不具有代表性,也就是说我们目前并不清楚塞伊玛—图尔宾诺遗存的典型陶器是什么?当然更有可能在塞伊玛—图尔宾诺相关遗存中,各地使用的陶器并不一致,只是它们使用相似的铜器,而这些铜器可能出自联系密切的冶金工匠之手。塞伊玛—图尔宾诺遗存主要集中分布在森林草原地带,冶金工匠们沿着额尔齐斯河、鄂毕河和乌拉尔河等河流活动的。而从冶金产品看,锡青铜也正是随着他们沿河流传布的,这条路线可能就是连接亚洲和欧洲的“锡之路”。

从上面的分析看,我们大概可能得出两个结论:第一,塞伊玛—图尔宾诺遗存中最典型的铜器是山字形脊铜矛、空首斧、无柄的匕首和柄端装饰有动物纹的青铜刀,不宜将其他文化中出土的有銎战斧等器物归入塞伊玛—图尔宾诺遗存中;第二,塞伊玛—图尔宾诺遗存与我们所说的“考古学文化”并不对等,在其分布区内可能涵盖多个考古学文化。

切尔内赫教授认为塞伊玛—图尔宾诺遗存是一个“跨文化现象”,而且还曾经使用“塞伊玛时期”和“后塞伊玛时期”这样的概念。[12]这种概念类似于草原考古中的“斯基泰时代”,它涵盖的不仅仅是一个文化。实际上除了切尔内赫教授外,国内外绝大多数学者也都认为塞伊玛—图尔宾诺遗存不是一个考古学文化可以涵盖的。[13]在《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》书中收录的帕尔青格、Z.V.马尔申科、V.I.莫洛金等外国学者的成果[14]中也并没有将塞伊玛—图尔宾诺遗存作为一个考古学文化来看待。

考古学文化研究是现代考古学的一项基础研究,它是考古学发展史上的一个阶段性的概念,一个国家或地区的考古工作是不会一直停留在考古学文化的研究上。但由于中国考古学文化的复杂多样而目前尚有不少空白期、空白区,又因为考古学文化的研究不断细致化和深入化,这一打基础的历史阶段恐怕还要持续相当长的时期。[15]现在国内考古学研究中尤其是石器时代和青铜时代考古中考古学文化研究仍然是不可或缺的。英国著名考古学家戴维·克拉克曾从西方考古学文化研究的情况总结出一个文化的面积大约是半径为20~200英里,在草原和森林草原地区,这个标准似乎可以扩大,但无论如何现在将塞伊玛—图尔宾诺遗存直接划归为一个考古学文化是非常冒险的做法,也容易引起不必要的误解。

二 新疆地区是否存在典型的“塞伊玛—图尔宾诺遗存”

我国的新疆地区地处亚欧大陆腹地,是丝绸之路的中枢,也是早期东西方文化交流的最前沿阵地。东西方不同人群的迁徙和交流,不同文化之间的交往,形成了新疆地区史前文化的多元性特征。虽然文化面貌复杂,但经过学者们多年的努力,新疆已经建立了青铜时代和早期铁器时代基本的考古学文化时空框架。但在已有的综合性研究成果中,[16]并没有提出新疆地区存在典型的“塞伊玛—图尔宾诺遗存”,尤其是没有确认存在属于塞伊玛—图尔宾诺的遗址和墓地。但在《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》一书中,列举了一些属于新疆地区的“塞伊玛—图尔宾诺文化”遗存。这些遗存具体包括昌吉等地博物馆馆藏的铜刀、有銎战斧[17]、铜矛、权杖头、铜匕、透銎斧[18]、铜铲遗存、罗布泊LE古城附近的遗址[19]以及阿勒泰市和布尔津县的古墓葬M12和M15。[20]我们可以讨论一下这些遗存是否与塞伊玛—图尔宾诺遗存有关。

首先是昌吉等地博物馆征集的这些器物,在上文中笔者已经阐述了塞伊玛—图尔宾诺遗存的典型铜器,包括山字形脊铜矛、圆銎或椭圆銎的空首斧、无柄的匕首和柄端装饰有动物纹的青铜刀。从这一点看,只有出自昌吉宁边粮仓博物馆的双耳空首斧[21]可能与塞伊玛—图尔宾诺遗存有关,其他器物暂都无法与塞伊玛—图尔宾诺遗存相联系。前文已经论述了有銎战斧[22]与草原地区的安德罗诺沃文化区相关;权杖头是西方传统的典型器物,年代较早的权杖头比较集中地发现于古埃及、近东、安那托利亚、黑海及里海周边地区,最早可上溯到距今5500年或更早,[23]昌吉州博物馆藏的权杖头[24]也不是塞伊玛—图尔宾诺遗存特色器物;铜矛[25]与山字形脊铜矛差别明显,见于七河地区安德罗诺沃文化共同体中,年代也较晚;[26]铜铲也是安德罗诺沃文化区的典型铜器,在七河地区较为流行;[27]征集的透銎斧、铜匕、铜刀等其他器物也都见于其他文化中,无法证明来自塞伊玛—图尔宾诺遗存。

至于罗布泊LE古城附近的遗址,出土物很少,有特色的是蓖纹陶片,塞伊玛—图尔宾诺遗存分布区内虽然存在蓖纹陶片,但不是其独有的特征,实际上蓖纹陶片在欧亚大陆很多文化中都存在。笔者曾多次参加罗布泊地区的考古调查,调查关注的重点是希望可以找到与小河文化相关的遗址,经过多年的工作也确实发现了一些线索,我们更倾向这一时期的遗址可能与小河文化相关,因此,依靠蓖纹陶片信息就认为楼兰地区存在塞伊玛—图尔宾诺遗存的物品是缺乏说服力的。

最后再看阿勒泰市和布尔津县的古墓葬M12和M15,发掘者认为这两座墓葬属于切木尔切克文化,[28]这两座墓葬地表都无封堆,竖穴石棺,石棺由多块石板贴壁拼合而成,墓室内人骨保存状况较差,残存的随葬品包括平底陶罐、石罐和勺形石器等。从分布范围和文化特点上看,笔者也认为它们属于切木尔切克文化,[29]而且看不出来它们与塞伊玛—图尔宾诺遗存之间存在任何联系。

从已经构建的新疆地区史前时期文化格局来看,新疆地区并没有塞伊玛—图尔宾诺遗存的分布。书中《塞伊玛—图尔宾诺文化在中国》一文的插图“塞伊玛—图尔宾诺文化与中国早期青铜文化分布图”展示的“塞伊玛—图尔宾诺文化”分布范围主要在西西伯利亚地区,并没有进入新疆地区,北疆地区属于切木尔切克文化的分布范围,[30]既然如此,同时又认为阿勒泰市、布尔津县的古墓葬和罗布泊LE故城附近新发现的遗址属于“塞伊玛—图尔宾诺文化”是比较让人费解的。

从上面的分析看,新疆只是发现了少量与塞伊玛—图尔宾诺遗存相似的铜器(如双耳空首斧),并没有发现明确的属于塞伊玛—图尔宾诺遗存的遗址和墓葬,塞伊玛—图尔宾诺遗存与新疆地区的交往属于文化交流性质,因此,现有的证据不能说明新疆地区是塞伊玛—图尔宾诺遗存的分布区。

三 塞伊玛—图尔宾诺遗存与安德罗诺沃文化区的关系

在《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》书中收录的《中国青铜文明起源新探》一文中还指出“塞伊玛—图尔宾诺文化在南西伯利亚米努辛斯克盆地亦有分布”,并构建了中亚草原东部的五个发展阶段,[31]具体如下:

阿凡纳谢沃时期(公元前3600~前2500年)

奥库涅夫时期(公元前2400~前2300年)

塞伊玛—图尔宾诺时期(公元前2200~前1700年)

安德罗诺沃时期(公元前1600~前1500年)

卡拉苏克时期(公元前1400~前1000年)

这个分期与传统的米努辛斯克盆地青铜文化分期存在着差异。米努辛斯克盆地是欧亚草原较早建立起比较完善的文化序列的地区之一,绝对年代数据的范围也相对清晰。根据近些年的碳十四数据,[32]米努辛斯克盆地的青铜时代文化序列大致如下:

阿凡纳谢沃文化:公元前3000±90~前2520±30年

奥库涅夫文化:公元前2520±30~前1715±65年

安德罗诺沃文化:公元前1715±65~前1420±40年

卡拉苏克文化:公元前1420±40~前830±25年

对比这两种阶段划分的观点,我们发现第一种阶段划分每个时期都少了100年,而且压缩了奥库涅夫文化和安德罗诺沃文化区的年代范围,在二者之间“挤进去”一个塞伊玛—图尔宾诺时期。从已有的发现看,奥库涅夫文化是比较发达的青铜时代中期文化,其岩画非常具有特色,[33]分布范围遍及米努辛斯克盆地,从碳十四数据图看,绝大部分数据在公元前2500年至公元前1500年之间,[34]而根据最新的碳十四数据和米努辛斯克盆地年代序列研究,奥库涅夫文化的绝对年代在公元前2500~前1700年是比较合理的。而且《中国青铜文明起源新探》一文中引用的英文文献也是将奥库涅夫文化年代范围定在公元前2500~前1900年。[35]所以认为奥库涅夫文化年代在公元前2400~前2300年是缺少证据的。

同样认为安德罗诺沃时期在公元前1600~前1500年,也是不妥当的。安德罗诺沃文化区(Andronovo cultural unity)是欧亚草原青铜时代分布最为广泛的遗存之一。从南乌拉尔到中国的新疆、从叶尼塞河到中亚南部的绿洲都有相关的文化遗存分布。长期以来该类遗存一直受到欧美考古学者的广泛关注,相关研究成果也非常丰富。[36]安德罗诺沃文化区与塞伊玛—图尔宾诺遗存的关系也是学术界关注的重点问题之一。在这个问题上,首先是要确定二者是前后发展的关系,还是存在共同发展的阶段?

从目前的发现和研究看,整个安德罗诺文化区的年代跨度很大,以切尔内赫为代表的大部分学者依据新公布的碳十四数据将三个阶段的年代范围修改为:公元前22 ~前 18/17世纪、公元前 20~前15 世纪、公元前2千纪后半段。[37]米努辛斯克盆地的安德罗诺沃范围在公元前1715±65~前1420±40年之间。不仅仅在境外地区,新疆地区与安德罗诺沃文化相关的遗址和墓地已经测得了许多经过校正的碳十四数据,[38]这些碳十四年代数据主要集中在公元前1900~前1000年之间,从目前的情况看,这个年代范围也基本代表新疆地区安德罗诺沃遗存的年代范围。

再来看塞伊玛—图尔宾诺遗存的年代范围,笔者曾根据俄罗斯学者的研究成果,认为其年代在公元前16~前15世纪,[39]从目前的考古发现和年代测定看,这个年代范围是无法涵盖整个塞伊玛—图尔宾诺遗存的。塞伊玛—图尔宾诺遗存的年代上限可以到公元前3千纪末。切尔内赫教授认为塞伊玛—图尔宾诺遗存年代与阿巴舍沃和辛塔什塔文化年代相当,并依据新公布的碳十四数据将其年代定在公元前22~公元前18或17世纪之间。[40]《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》使用的年代范围是公元前2200~前1700年。我们现在基本认同这个年代,但认为塞伊玛—图尔宾诺遗存的年代下限仍可以到公元前16~前15世纪。主要理由包括以下几点:

第一,塞伊玛—图尔宾诺遗存中发现的有銎战斧,从具体形制上看,大部分都晚于阿巴舍沃文化的同类器,而与安德罗诺沃文化区阿拉库类型有銎战斧形制最为相近。从这一点看,塞伊玛—图尔宾诺遗存年代应该晚于阿巴舍沃和辛塔什塔文化的年代,而与安德罗诺沃文化区第二阶段年代大致相当。

第二,虽然塞伊玛—图尔宾诺遗存碳十四数据主要集中在公元前2200~前1700年,但也有一些更早和更晚的年代测定。在《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》书中收录的《南西伯利亚塞伊玛图尔宾诺类型遗存的测年》一文中的表12-2,[41]如果仅从碳十四数据看,测得的碳十四数据范围在公元前2500~前1500年之间,只是在公元前2200~前1700年间更为集中。

虽然碳十四测年是目前考古学上最为常用的测定绝对年代的方法,但由于在国内和国外不同实验室、选取不同标本、使用不同方法以及通过不同测年数据拟合和校对过程都会得到差异很大的结果。另外,考古上一般很多墓地和遗址都测定了多组的碳十四数据,这些数据往往是跨越百年或几百年的年代范畴,这不是一个简单的取舍问题,如何选择使用这些结果的问题仍然困扰着研究者。而且大量的碳十四数据中也存在很多矛盾之处,正如切尔内赫教授所感慨的安德罗诺沃文化共同体的几个考古学文化的年代数据分布状况要糟糕得多,碳十四年代更加模糊。[42]所以在现在的这种情况下,考古学者在使用碳十四数据结果时应该把它当作一种参考,而不能完全让碳十四数据牵着鼻子走。

另外,从空首斧的发展和传布来看,卡拉苏克文化和中国商周时期的带耳系统空首斧的来源都可能与以罗斯托夫卡为代表的塞伊玛—图尔宾诺遗存有关,而且塞伊玛—图尔宾诺遗存青铜器无论从器型、质地以及青铜器铸造技术上看,明显要比辛塔什塔和阿巴舍沃文化更加成熟。所以笔者仍认为塞伊玛—图尔宾诺遗存的年代下限可能会到公元前2千纪中叶。即使退一步讲,按照公元前2200~前1700年的年代范围,安德罗诺沃文化区与塞伊玛—图尔宾诺遗存也有相当长的共存时间。它们之间存在着非常密切的关系,这一点库兹米娜教授很早就注意到安德罗诺沃文化区东部费德罗沃文化与塞伊玛—图尔宾诺遗存的联系,她认为从分布地域、锡矿来源以及动物纹装饰都显示了二者的密切关系。[43]

从分布范围看,塞伊玛—图尔宾诺遗存主要分布于森林草原地带,安德罗诺沃文化区主要分布于南部的草原地带,二者相邻甚至部分重叠。这两种遗存都使用高质量的锡青铜,而且锡矿的产地都是位于东哈萨克斯坦和阿尔泰地区,另外罗斯托夫卡出土的空首斧上大量装饰的三角和菱形纹饰,在安德罗诺沃陶器上也比较常见,而且在安德罗诺沃分布区内也出土过相似的青铜产品。

安德罗诺沃文化区与塞伊玛—图尔宾诺遗存是两个完全不同的考古学文化复合体,前者以有銎战斧为代表,后者是空首斧和山字形脊铜矛为代表。这种差别是由其自然环境和社会发展水平所决定的。安德罗诺沃文化区分布在广袤的草原,塞伊玛—图尔宾诺遗存则是分布于森林草原地区。在森林草原地区,砍伐树木需要效率较高的空首斧,草原地带只是用简单的平板斧,刀也是简单的无柄双刃刀。两地战争使用的武器也截然不同,安德罗诺沃文化区的有銎战斧是以砍杀为主的武器,塞伊玛—图尔宾诺遗存流行以刺杀为主的矛。从这两个文化的代表性器物的起源看,安德罗诺沃的有銎战斧是从欧洲逐步传入亚洲草原的,属于欧州系统,塞伊玛—图尔宾诺遗存的空首斧不见于欧洲草原,是亚洲草原特有的器物,属于亚洲系统。

综上所述,塞伊玛—图尔宾诺遗存与安德罗诺沃文化区并非前后相继的两个阶段,而是分布区域不同,并存的两个考古学文化复合体。

四 塞伊玛—图尔宾诺遗存与中国早期铜器的起源

中国早期铜器的起源是学术界关注的热点问题,很多学者都注意到从齐家文化到二里头文化、从西北到中原的交流路线,并对此进行过充分的论证。[44]在《塞伊玛—图尔宾诺文化与史前丝绸之路》一书中提出了新的观点“中国青铜文化的产生与公元前2200~2000年起源于阿尔泰山的塞伊玛—图尔宾诺文化直接相关”[45]、“塞伊玛—图尔宾诺文化人群通过北方草原通道,首先与陶寺文化人群接触,将塞伊玛—图尔宾诺铜矛传入,夏家店下层文化人群通过与陶寺文化人群贸易同样获得此类铜矛,而后二里头文化人群沿用此类铜矛,并将此铜矛传入齐家文化。”[46]

提出这个观点的关键证据是出自山西省工艺美术馆藏和山西博物院所藏的两件倒钩铜矛[47]和辽宁朝阳县文管所藏的单耳山字形脊铜矛[48],在《塞伊玛—图尔宾诺文化与史前丝绸之路》中山西省馆藏的两件倒钩铜矛被认为属于陶寺文化,朝阳县文管所藏的铜矛被归入了夏家店下层文化。在考古学研究中,出土物的背景信息(context)是至关重要的,尤其是缺少文献记载的史前时期。因为很多传世品或征集品,没有具体的地点和共存信息,还有一些甚至是仿造的赝品。书中提到的这些铜矛既缺乏具体出土地点,也没有共存的器物,仅以与境外塞伊玛—图尔宾诺遗存出土的铜矛形制相似,就推定属于陶寺文化和夏家店下层文化,这个结论具有很大的猜测成分,而这些证据也很难支撑中国青铜文化的产生与塞伊玛—图尔宾诺文化直接相关的结论。

另外,书中还提到了一些证据和结论,如“东乡林场马家窑文化的铜刀,属于塞伊玛—图尔宾诺文化”“塞伊玛—图尔宾诺遗存的白玉环来自夏家店下层文化”“赤峰市林西县西门外新石器时代遗址采集到一件石雕的马头……更可能与塞伊玛—图尔宾诺文化在西辽河流域的传播有关”等等。根据已有的研究,马家窑文化主要分布于甘肃省西部和青海东部,年代范围大约在公元前3300~前2650年,东乡林场的铜刀年代也被认为属于公元前3000年前后。[49]因此,属于塞伊玛—图尔宾诺遗存的可能性极小,其他的结论也缺乏充分的证据。我们认为应该明确塞伊玛—图尔宾诺遗存的基本内涵,而不应将其无限扩大化,容易引起误解。

正如梅建军教授所指出的:“欧亚草原文化同中国西北地区早期青铜文化的接触和联系是在不同时期通过多种途径进行的,是一种间接的非连续性的过程,中国西北地区早期铜器非某一种文化单独影响或整体输入所导致的。”[50]中国早期铜器的起源并非一蹴而就的,已有的研究成果已经揭示了很多线索,这些线索都是从境外到西北再到北方[51]或中原地区的传布路线,包括喇叭形口耳环、透銎斧、权杖头、绿松石牌饰、空首斧等多种器物,相关的成果很多,在本文中就不再赘述了。

笔者也曾分析过西北地区早期铜器的来源问题,通过对齐家文化与境外中亚地区铜器和草原地区铜器的比较,我们认为齐家文化与中亚绿洲地区的相似性可以解释为两地在地域上的相近因而具有同一个更大的文化传统,而不同于草原地区的金属制作传统。因此,在尖刃器、单刃刀、平板斧和单层环饰等形态基本相同,很可能是各自独立发展的。齐家文化与塞伊玛—图尔宾诺遗存存在着交往,目前的考古发现说明它们之间的交往都发生在齐家文化的晚期。[52]

齐家文化在中原文明与欧亚草原之间发挥着桥梁作用,但如果忽视已有的大量研究成果而仅依靠征集的器物来阐述“塞伊玛—图尔宾诺文化”在中国早期铜器起源的决定作用是值得商榷的。

以上四个问题是笔者对塞伊玛—图尔宾诺遗存相关问题研究的几点思考,若有不妥之处敬请专家学者批评指正。正如在书的序言中提到的“如果本书的出版,能引起进一步的学术讨论,为中国学术开辟一个新的天地,我们将感到不胜荣幸”。笔者也希望自己能在这个学术讨论中添砖加瓦。《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》一书为塞伊玛—图尔宾诺遗存开展系统化研究提供了重要的参考,我相信今后随着研究的深入,国内学者不仅在塞伊玛—图尔宾诺遗存乃至整个欧亚草原考古方面都将会取得越来越多的话语权。对于中国学者来说,塞伊玛—图尔宾诺遗存的研究才刚刚开始,欧亚草原青铜时代考古也大有可为。

[1] 本文为2019年度国家社会科学基金重大项目“新疆温泉阿敦乔鲁遗址与墓地综合研究”(项目批准号:19ZDA226)阶段性研究成果。

[2] 〔俄〕Е.И.切尔内赫,С.В.库兹明内赫著;王博,李明华译;张良仁审校:《欧亚大陆北部的古代冶金:塞伊玛—图尔宾诺现象》,中华书局,2010年。

[3] 林梅村主编:《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》,上海古籍出版社,2019年。

[4] 〔俄〕Е.И.切尔内赫,С.В.库兹明内赫著;王博,李明华译;张良仁审校:《欧亚大陆北部的古代冶金:塞伊玛—图尔宾诺现象》,第154~156页。

[5] 夏鼐:《关于考古学上文化的定名问题》,《考古》1959年第4期,第169~172页。

[6] 中国大百科全书编纂委员会:《中国大百科全书·考古卷》,中国大百科全书出版社,1986年,第253页。

[7] 林沄:《考古学文化研究的回顾与展望》,《林沄学术文集》(一),中国大百科全书出版社,1998年,第224~239页。

[8] 中国大百科全书编纂委员会:《中国大百科全书·考古卷》,第253页。

[9] 邵会秋,杨建华:《塞伊玛—图尔宾诺遗存与空首斧的传布》,《边疆考古研究》(第10辑),科学出版社,2011年,第73~92页。

[10] 邵会秋,杨建华:《欧亚草原与中国新疆和北方地区的有銎战斧》,《考古》2013年第1期,第69~86页。

[11] 根据〔俄〕Е.И.切尔内赫,С.В.库兹明内赫著;王博,李明华译;张良仁审校:《欧亚大陆北部的古代冶金:塞伊玛—图尔宾诺现象》,图七十改制。

[12] Chernykh,E.N.:Ancient Metallurgy in the USSR,Transl.by Sarah Wright.Cambridge University Press,1992.

[13] 梅建军:《塞伊玛—图比诺现象和中国西北地区的早期青铜文化》,《新疆文物》2003年第1期,第47~56页。

[14] 林梅村主编:《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》,下编第八章、第十二章和第十三章。

[15] 林沄:《考古学文化研究的回顾与展望》,《林沄学术文集》(一),第224~239页。

[16] 韩建业:《新疆的青铜时代和早期铁器时代文化》,文物出版社,2005年;郭物:《新疆史前晚期社会的考古学研究》,上海古籍出版社,2012年;邵会秋:《新疆史前时期文化格局演进及其与周邻文化关系》,科学出版社,2018年。

[17] 原书中称之为透銎斧,见第132页,图3.4-8和图3.4-9,由于另外一种套管式铜斧一般被称为透銎斧,见李水城:《西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用》,《东风西渐》,文物出版社,2009年,第267页,图一一,6。为避免名称混乱,我们暂时称之为有銎战斧。

[18] 原书中称为套管式空首斧,为避免名称混乱,我们暂时称之为透銎斧。

[19] 李文瑛,刘学堂:《新疆史前考古研究的新进展》,《新疆大学学报》2012年第1期,第1~9页。

[20] 新疆文物考古研究所:《阿勒泰市、布尔津县古墓葬考古发掘简报》,《新疆文物》,2010年第1期,第47~54页。

[21] 见《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》,第131页,图3.4-5。

[22] 见《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》,第132页,图3.4-8、图3.4-9。

[23] 李水城:《权杖头:古丝绸之路早期文化交流的重要见证》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第四期。

[24] 见《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》,第132页,图3.4-10。

[25] 见《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》,第133页,图3.4-11。

[26] Elena E.Kuzmina:The Origin of the Indo-Iranians.Leiden:Koninklijke Brill NV,2007,图113,31、32。

[27] 邵会秋:《新疆安德罗诺沃文化相关遗存探析》,《边疆考古研究》(第8辑),科学出版社,2009年,第81~97页。

[28] 新疆文物考古研究所:《阿勒泰市、布尔津县古墓葬考古发掘简报》,《新疆文物》2010年第1期,第47~54页。

[29] 邵会秋:《新疆史前时期文化格局演进及其与周邻文化关系》,第 28页。

[30] 林梅村主编:《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》,第173页,图2-7。

[31] 林梅村主编:《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》,第 188页。

[32] Jochen Gorsdorf,Hermann Parzinger,Anatoli Nagler:New Radiocarbon Dates of the North Asian Steppe Zone and Its Consequences for the Chronology.Radiocarbon,2001(43):pp.1115-1120;J Gorsdorf,H Parzinger and A Nagler:14C Dating of the Siberian Steppe Zone From Bronze Age to Scythian Time.Impact of the Environment on Human Migration in Eurasia.New York:Kluwer Academic Publishers,2004.

[33] Nikolaj V.Leont'ev und Vladimir F.Kapel'ko:Steinstelen der Okunev-Kultur,Archaologie in Eurasien Band 13,Mainz:von Zabern,2002.

[34] Evgenii Chernykh:Ancient Metallurgy of Northeast Asia:from the Ural to the Saiano-Altai,In:Metallurgy in the Ancient Eastern Eurasia from the Ural to the Yellow River,New York:The Edwin Mellen Press,2004,pp.19-22.

[35] 林梅村主编:《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》,第 183页,注释2。

[36] Elena E.Kuzmina :The Origin of the Indo-Iranians.Leiden:Koninklijke Brill NV,2007,这本书是目前最全面的介绍安德罗诺沃文化区的专著,笔者已经翻译成中文,将于近期出版。

[37] Evgenii Chernykh:Ancient Metallurgy of Northeast Asia:from the Ural to the Saiano-Altai.In Metallurgy in the Ancient Eastern Eurasia from the Ural to the Yellow River,pp.25-30.

[38] 阮秋荣:《新疆发现的安德罗诺沃文化遗存研究》,《西部考古》第七辑,三秦出版社,2014年,第125~154页。

[39] 邵会秋,杨建华:《塞伊玛—图尔宾诺遗存与空首斧的传布》,《边疆考古研究》(第10辑),第73~92页。

[40] Evgenii Chernykh:Ancient Metallurgy of Northeast Asia:from the Ural to the Saiano-Altai,In:Metallurgy in the Ancient Eastern Eurasia from the Ural to the Yellow River,pp.25-30;〔俄〕Е.И.切尔内赫:《欧亚大陆草原带畜牧文化的形成过程》,《欧亚大陆北部的古代冶金:塞伊玛—图尔宾诺现象》附文一,第251~268页。

[41] 林梅村主编:《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》,第 302页,表12-2。

[42] Evgeny N.Chernykh. Eurasian Steppe Belt:Radiocarbon Chronology and Metallurgical Provinces.Anatolian MetalV.Bochum,2011.

[43] Elena E.Kuzmina:The Origin of the Indo-Iranians,Boston,2007,pp.178-183.

[44] Fitzgerald-Huber,Lousia G.Qijia and Eritou:the Question of Contacts with Distant Cultures,Early China,20,1995,17-67;李水城:《西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用》,《东风西渐》,第246~293页;韩建业:《论二里头青铜文明的兴起》,《中原文物》2009年第1期,第37~47页;陈小三:《试论镶嵌绿松石牌饰的起源》,《考古与文物》2013年第5期,第91~100页。

[45] 见《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》,第163页。

[46] 见《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》,第237~238页。

[47] 见《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》图3.1-11和图3.1-12。

[48] 见《塞伊玛图尔宾诺文化与史前丝绸之路》,图3.3-1。

[49] 李水城:《西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用》,《东风西渐》,第 247页。

[50] 梅建军,高滨秀:《塞伊玛—图比诺现象和中国西北地区的早期青铜文化》,《新疆文物》2003年第1期,第47~56页。

[51] 林沄:《夏代的中国北方系青铜器》,《林沄学术文集》(二),科学出版社,2008年,第7~19页。

[52] 杨建华,邵会秋:《中国早期铜器的起源》,《西域研究》2012年第3期,第52~65页。

(作者单位:吉林大学考古学院)

编 者 按:原文载于《西域研究》2021年第1期,如引用请据原文。

文稿审核:包·苏那嘎

排版编辑:武 彬